又 见 德 化

林 武

德化,是我工作过的泉州市所辖的一个山区县。离开后,一晃几年未得谋面。几年来,我一直有着再到那里去重温记忆的念想。

终于有一个机会让我实现了重回德化的夙愿。

在泉州工作六年多的时间里,到过德化多少次,我自己也说不清楚。那碧绿的群山、清澈的小溪、闲适的村落、淳朴的民风,以及穿越了千年的薪火,把岁月揉进陶瓷里的印象,深刻于我的脑海里。

车从泉州直奔德化,一路风驰电掣。进入德化境内,那曲折坎坷的山路,已为高速公路所替代。车在高架桥上和隧洞里穿梭,满眼郁郁葱葱,秀美宁静。两边的青山临溪照影,山崖、飞鸟倒映在水中,与蓝天白云共织绣锦;岸边冠盖入云的古树,枝繁叶茂,座座民居青砖黛瓦,掩映在青山绿水之中。

德化,虽地处偏僻,却与江西景德镇、湖南醴陵并称中国三大古瓷都。德化盛产的白瓷历史悠久,是海上丝绸之路最具代表性的商品之一。

早年,德化山路崎岖、险峻,交通极为不便。那里的祖祖辈辈,都是靠肩挑盛满瓷器的大筐出山,要负重前行近百里的山路,翻越多座高山到达永春,再乘船走水路几百里,才能到达泉州港交易,让德化白瓷随海上丝绸之路,穿越惊涛骇浪,漂洋过海,其中的艰辛可想而知,其坚韧的精神让人敬佩。

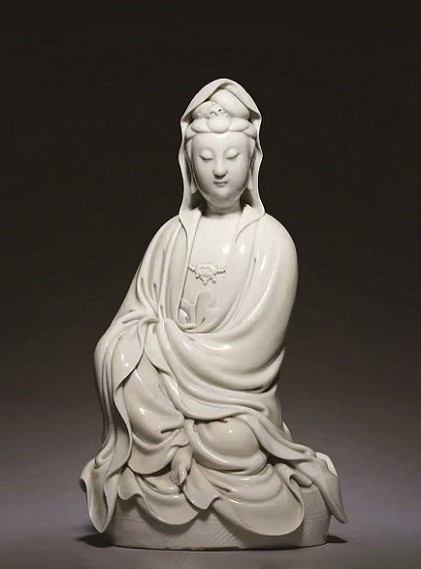

根据史料记载,德化县的制瓷业始于夏,形成于宋元,明清时达到鼎盛。德化白瓷质感细腻,光润如玉,浑然一体,其洁白可爱的特点深受世人追捧。特别是明代生产的白瓷雕塑,以其纯净的透明胎体、精湛的雕塑艺术和独特的白釉风格风靡世界。宋元时期从泉州港输往阿拉伯国家和欧洲各地的大宗货物主要为陶瓷。1999年在印尼打捞出水的“泰兴”号沉船中,瓷器多达35万件,以德化窑瓷器为主。2019年“南海一号”水下出土的18多万件文物,绝大部分为瓷器,其中德化白瓷尤为出彩。因此,“海上丝绸之路”同时被称为“海上陶瓷之路”,“中国白”陶瓷,便是外国人印象中的“中国印记”。18世纪,法国人对德化白瓷尤为推崇,他们认为德化白瓷是“中国瓷器的最高品质”,标志着白瓷生产技艺的高峰,代表了世界上白瓷生产的最高品质,称之为“白瓷之母”。德化的瓷雕艺术,以乡土生活为创作素材,反映乡村生活状态,具有浓厚的生活气息,成为中外各大博物馆竞相收藏的宝物。中国白瓷雕把中国的制瓷艺术推到了最高境界,在中国陶瓷史上占有十分重要的地位。因此有了“世界白瓷看中国,中国白瓷看德化”之说。

德化窑白釉观音坐像(何朝宗作品,国家博物馆藏)

早在明朝,这里就涌现出以何朝宗为代表的一批瓷雕大师,他们的宗教人物陶瓷雕塑,推动了宗教中国化、世俗化的进程,“户户弥陀佛,家家观世音”,具有里程碑式的意义。这一时期的德化白瓷所塑佛像,洁白无瑕,生动传神,浑然天成。这种生动的雕塑美和白瓷纯净的质地美,最能体现佛教朴素、平和、纯洁的思想,为世俗化的生活开辟了一片清新典雅的天地。被后世尊称为“瓷圣”的何朝宗,利用德化白瓷温润似玉的质地,结合了宗教文化、审美情趣,以精湛的技艺形成了独树一帜的“何派”艺术,至今仍备受中外艺术家的推崇。他的白瓷观音、达摩、弥勒、如来、文昌等宗教人物,风格洗练,神形逼真,庄重宁静,美轮美奂,为“天下共宝之”。他的瓷雕艺术水平,直到今天仍是个难以逾越的高峰。德化瓷雕艺术收藏品属性开始超越实用性,成为表达审美、风俗、信仰等精神价值的载体,也成为各国大都会、艺术馆、博物馆收藏的宝物,作为衡量收藏中国文物水平高低的重要标志。

早在明朝,这里就涌现出以何朝宗为代表的一批瓷雕大师,他们的宗教人物陶瓷雕塑,推动了宗教中国化、世俗化的进程,“户户弥陀佛,家家观世音”,具有里程碑式的意义。这一时期的德化白瓷所塑佛像,洁白无瑕,生动传神,浑然天成。这种生动的雕塑美和白瓷纯净的质地美,最能体现佛教朴素、平和、纯洁的思想,为世俗化的生活开辟了一片清新典雅的天地。被后世尊称为“瓷圣”的何朝宗,利用德化白瓷温润似玉的质地,结合了宗教文化、审美情趣,以精湛的技艺形成了独树一帜的“何派”艺术,至今仍备受中外艺术家的推崇。他的白瓷观音、达摩、弥勒、如来、文昌等宗教人物,风格洗练,神形逼真,庄重宁静,美轮美奂,为“天下共宝之”。他的瓷雕艺术水平,直到今天仍是个难以逾越的高峰。德化瓷雕艺术收藏品属性开始超越实用性,成为表达审美、风俗、信仰等精神价值的载体,也成为各国大都会、艺术馆、博物馆收藏的宝物,作为衡量收藏中国文物水平高低的重要标志。

车至三班镇,村镇上人来人往,显得从容自信;一些老人们在老屋斑驳的门槛上闲坐着,目光中透着悠然与宁静,似乎不为世俗所纷扰。

三班镇辽田尖山夏商原始青瓷窑址,是迄今发现的世界上年代最早的原始青瓷窑址。近年来,“月记窑”枯木逢春的故事,一直在坊间流传。现在到三班镇,“月记窑国际当代陶瓷艺术中心”一定是不能错过的。历史上的三班镇,离刺桐港距离最近,交通便利,加上有优质丰富的瓷土资源,在明清时就成为德化最重要的陶瓷产区。唐咸通五年(864),三班镇泗滨村人、国子监博士颜化彩著《陶瓷法》,是德化史载最早的陶瓷专著,其绘制的《梅岭图》是规划梅岭陶瓷的发展蓝图。全镇现有古窑址25处,其中洞口月记窑、洞岭窑、内坂窑被列为省级保护文物,是研究中国古代南方窑炉技艺体系最重要的“活化石”。如今还可烧制瓷器的龙窑在德化境内仅存三座,又以月记窑最为悠久。

月记窑始于明末清初。有山,名为日、月山,因龙窑靠近月山一侧,故名为月记窑。而这一美丽的称谓,仿佛能让人穿越亘古时空。四百多年后,一群执着的陶瓷艺术家来到这里,筹办起了众多的陶瓷艺术工作室,使月记窑穿越了漫长的时空重新涅槃,延续着月记窑生生不息的传奇。

站在月记窑遗址前,抬眼望去,整座窑体依山势倾斜砌筑而成,自下而上,形似一条沉睡的长龙,横卧在山坡上。整个龙窑呈长条形,由窑头、窑室、窑尾三部分组成,其间有7个门,共有33级阶梯,逐级而上,利用火焰自然上升的原理,以充分利用余热。这些都清楚地告诉人们:月记窑是古老的柴烧“龙窑”。

月记窑

走近月记窑,右手边是制瓷工棚,到处是摞得高高的匣钵,夕阳下晒在窑场上的瓷坯,一整片成型的茶壶、壶盖,呈现出一幕壮观的画面。窑口四周,散落着数百年来废弃的大量窑具残片,层层叠叠,足见远古瓷窑的窑火之盛。窑口堆满了待烧的木柴,红砖垒砌的拱形窑体,落满日复一日的尘垢,诉说着月记窑昔日的辉煌。那些火与土的艺术,正是在龙窑中,在烈火的高温淬炼下得以华丽转身。轻抚龙窑内那被火光磨滑了的墙壁,仿佛能触摸到月记窑的前世今生。望着复活的“龙窑”,遥想当年,一艘艘满载着东方瑰宝的船队航行于海上丝绸之路,如此壮观画面是多么地让人激动!

2006年,德化瓷烧制技艺作为手工技艺类项目,正式入选首批国家非物质文化遗产保护项目名录。而德化龙窑“活化石”月记窑,作为特色文化遗产的项目也备受重视,进入了保护名录,成为研究中国古法烧制柴窑的必选之地,德化瓷烧制技艺也列入国家首批非物质文化遗产名录。

如今,月记窑所指称的,也不再只是一座古窑,而是一个综合性的文创园区。文创园、陶艺村、陶艺大师工作室、大学生创业基地遍地开花,柴烧古法在当代陶艺中焕发出新的魅力。这里已成为德化陶瓷的一个对外交流窗口、国际艺术家交流的重要平台。因慕名柴烧古法而来的中外艺术家蜂拥而至,祈盼着能从月记窑的时光隧道中,挖掘出新的灵感与辉煌。

在国际当代陶瓷艺术中心,展示着千姿百态的陶瓷作品,件件精品让人目不暇接,啧啧称羡。如今的德化瓷并未因时光的流逝而黯淡,千年的陶瓷发展史为德化积淀了丰厚的陶瓷文化,也养育了一支充满活力和创造力的大师队伍。陶瓷艺术大师们不断探索传统与现代设计、现代生活的结合点,创造出既有传统神韵又符合现代审美需求的新作品,使得德化瓷在国际市场上依然占据重要位置。有一件瓷塑菊花作品特别引人注目,菊花的百枚花瓣形态,婀娜迥异,栩栩如生,其精巧入微的程度令人叹为观止,似有暗香盈袖之感,令人驻足。

傍晚时分,我们才披着落日的余晖进入德化县城,道路两旁有许多名家瓷雕作品展示,无不体现着现代瓷都的风采与神韵。在瓷都广场上,矗立着由国家级工艺美术大师苏清河领衔打造的瓷雕作品——渡海观音,高达6.4米,刷新了瓷界烧制纪录,让广场也愈显开阔与大气。华灯初上,山城璀璨,美若仙境,夜幕下的德化县城,游人如织,街两旁的商店,各式各样的瓷器琳琅满目,恍若置身于大都市。真的有点出乎我的意料,许多往日的旧影为一片繁华景象所替代,如今的瓷都出落得如此美丽动人。

我们下榻的是城区中心的瓷都大酒店,停车场竟然车满为患。服务员让我们将车先停到路边,待有空位时再通知我们挪位。

晚餐时,老朋友、老同事又见面了,大家聚在一起有说不完的话。许多话题又落在了近年德化的发展与变化上,让人高兴与憧憬。这几年德化实施“大城关”发展战略,陶瓷产业的快速发展,促使大量农村劳动力往城区集聚。目前城区人口20余万,常住人口城镇化率已近80%,集中了全县三分之二的劳动力、经济总量、税收和95%的中小学生,开创了以产兴城、以城聚人、产城融合的“大城关”发展模式,被中央党校作为典型案例编入课题丛书,被列为福建省首个统筹城乡发展试点、新型城镇化试点和国家智慧城市试点。席间还了解到:德化现有陶瓷企业4000多家,从业人员10多万人,是全国最大的陶瓷工艺品生产和出口基地、国家级出口陶瓷质量安全示范区。陶瓷的发展,又促进了电子商务的快速发展,德化占据全国80%的网上茶具销售市场,拥有3个“淘宝镇”、13个“淘宝村”,获网商指数、网商数据应用普及性、跨境电商“三个全省第一”,是全国最大的陶瓷电子商务产业基地,连续四年进入“中国电子商务百佳县”榜单,连续三年跻身全国大众电商创业最活跃十佳县。

回到德化,本是为了重温那段被时间淡化的记忆,而原本记忆中一幕幕德化印象,却不知隐在何处,眼前却是一派欣欣向荣、活力四射的美丽山城。

“小德川流,大德敦化”,德化的变化让我惊喜。那山,那水,那树,那桥,还有那雄雄的窑火与时空交错的印象,如十里画廊一幕幕变幻着,还来不及细细咀嚼回味,只觉得德化的一切都在快速变化之中,处处充满生机与活力。

德化,愈发显得温暖、美好!

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2025年第2期;作者为福建省委机构编制委员会办公室原主任,福建省人大常委会农业农村工作委员会原主任)