林纾其人与“林译小说”

林纾像

近代中国,福州海洋文明贡献了一些青史留名的杰出人物,林纾在他们当中颇显怪异,带有他人所不曾有的个性色彩。

“林译小说”“不祧之祖”

林纾,字琴南,号畏庐,清咸丰二年九月二十七日(1852年11月8日)生于福州。1897年,林纾四十五岁,这一年对他来说,很值得纪念。因为不识外文的他,竟踏上翻译西洋文学作品的道路。

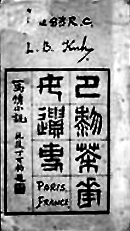

这一年夏天,林纾夫人去世,中年丧妻,心情悲郁。此时他的朋友、曾留学法国的王寿昌、魏瀚出了一个主意,让林纾听他们口授,然后笔译外国小说,以消愁解闷。林纾怕不能胜任,婉言谢却。魏、王“强之再三”,林纾半开玩笑地说:“须请我游石鼓山乃可。”于是,在游览鼓山的闽江船上,王寿昌手捧法国原著,口译小说内容,林纾“耳受手追”,迅即整理成篇。在近代文学翻译史上,产生过巨大影响的《巴黎茶花女遗事》,就是以这种奇特的方式出世的。

《巴黎茶花女遗事》描述了法国资本主义社会里一对青年男女的爱情悲剧。小说的女主人公马克格尼尔酷爱茶花,人称茶花女。她是巴黎红极一时的名妓,许多王公贵族拜倒在她脚下,她却毫不动情。后来,一位叫亚猛的纯真善良的青年爱上了她,茶花女与亚猛隐居乡间,享受真爱的幸福。但亚猛的父亲却责备茶花女破坏了他家的名誉,逼迫茶花女与亚猛分手。为了顾全亚猛的前途,答应亚猛父亲的要求,茶花女断绝与亚猛来往,违心地做了男爵的情妇,并默默忍受亚猛的责骂。后来,茶花女卧病不起,日夜思念亚猛,希望见上最后一面。亚猛了解事实真相,匆忙赶到茶花女病榻前,茶花女才讲了事情的原委,倾诉了自己的衷肠,恬静地死在亚猛的怀抱里。

小仲马笔下的这部爱情悲剧,本来就十分凄恻哀怨,悲怆感人,林纾又处于悼亡妻子的哀痛之中,使他愈加同情与痛惜茶花女的命运,因此情随文至,文以情生,每逢译到悲伤哀挚之处,常常不可抑止地流下热泪。林纾的朋友、合作者王寿昌、魏瀚也十分动情,他们出资请福州最好的刻书匠镌版印刷。发行之后,大受欢迎。陈衍形容说:“《巴黎茶花女》小说行世,中国人见所未见,不胫走万里”,被誉为“外国的《红楼梦》”。严复写诗赞云:“可怜一曲茶花女,断尽支那荡子肠。”

林抒译《巴黎茶花女遗事》

1900年,林纾客居杭州,八国联军入侵。林纾和友人精通英文的魏易从杭州“求是书院”(浙江大学前身)借到了美国斯土沃夫人著的小说《黑奴吁天录》(今译《汤姆叔叔的小屋》),这是一部政治小说。小说主人公黑奴汤姆诚实善良,任劳任怨,主人为了还债把他卖给了奴隶贩子海留。海留又将他转卖。两年后,新主人去世,汤姆又像猪狗一样被卖给一个更加凶残的农场主。汤姆受尽百般虐待,不敢反抗,但他有正直、善良的人性,冒着危险放走了两个受难的女黑奴。最后,可怜的汤姆被残忍的农场主活活地打死了。小说深刻地揭露了种族压迫的罪恶,鞭挞了黑暗的奴隶制。林纾和魏易怀着满腔的悲伤与义愤,仅仅用两个月时间,就翻译完全书。林纾在《跋》中指出:他们翻译此书,“非巧于叙悲以博取阅者无端之眼泪,特为奴之势逼及吾种,不能不为大众一号。”《黑奴吁天录》的出版,在读者中引起了巨大的思想震动。一位署名“灵石”的读者,在《新民丛报》上撰文说,他因为买不到此书,便从友人处借来一本,“挟归灯下读之,涕泪汍澜,不可仰视,孱弱之躯不觉精神为之一振,且读且泣,且泣且读,穷三鼓不能入寐”。他在文章的末尾呼吁:

我读《吁天录》,以哭黑人之泪哭我黄(种)人,以黑人已往之境哭我黄人之现在。我欲黄人家家置一《吁天录》。我愿读《吁天录》者,人人发儿女之悲啼,洒英雄之热泪。我愿书场、茶肆、演小说以谋生者,亦奉此《吁天录》,竭其平生之长,以摹绘其酸楚之情状,残酷之手段,以唤醒我国民。

1904年,鲁迅在日本收到友人寄来的《黑奴吁天录》,感言:“穷日读之,竟毕。……曼思故国,来日方长,载悲黑奴前车如此,弥益感喟。”

从翻译《茶花女》开始的十余年间,林纾依靠他人口译,自己“记述”这种方式,翻译了十一个国家、九十八位作者的一百七十九种作品。林纾从西方文学中引进了众多的名家名著,他对近代文学翻译事业的贡献足以入“无双谱”,誉为“译坛泰斗”也是实至名归,当之无愧。

有的研究者称林纾的文学翻译是中国新文学运动的“不祧之祖”。所谓“不祧之祖”,就是不受“祭奠”、不被明确承认的事实上的开山之祖。林舒是古文大家,属新文学阵营的对立面。可是,就“林译小说”对新文学的影响而言,说他是新文学的“不祧之祖”,是可以成立的。因为从胡适、鲁迅、周作人到郭沫若直至冰心、叶圣陶、沈从文等这样一些新文学大师都有过一段耽读林译小说的经历。

胡适在《五十年中国之文学》一文说:

平心而论,林纾用古文做翻译小说的试验,总算是很有成绩的了。古文不曾做过长篇小说,林纾居然用古文译了一百多种长篇的小说,也使许多学他的人也用古文译了许多长篇小说。古文是很少滑稽的风味,林纾居然用古文译了欧文与迭更司的作品。古文不长于写情,林纾居然用古文译《茶花女》与《迦茵小传》等书。古文的应用,自司马迁以来,从没有这种大的成绩。

鲁迅评述:“当时中国流行林琴南用古文翻译的外国小说,文章确实很好,但误译很多。”首先肯定林译小说“文章确实很好”,所谓“误译”,如果从忠实于原作来说,林译小说确有不少增删、润色,甚至改写之处,因为林纾不懂外文,当别人口授之际,他往往从抒情状物的生动性出发,而用林氏的古文来表达,这种有意无意的“误译”,使林译小说在艺术上更加引人入胜。

林抒画

郭沫若在《我的童年》里说:

林译小说对于我后来的文学倾向上有决定性的影响,是Scott的《Ivanhoe》(司各德的《撒克逊劫后英雄略》)。这书我后来读过英文(原作),他的误译和省略处虽很不少,但那种浪漫主人的精神他是具象地提示给我了。……在幼时印入脑中的铭感,就好像车辙的古道一般,很不容易磨灭。

以上事例足以说明“五四”新文学的“现代”转型,是通过学习西方文学而实现的,在这个学习过程中,林译小说的媒介作用功不可没。

寒门子弟 侠义心肠

林纾自幼家贫多病。他七十岁时写诗自况:“畏庐身世出寒微,颠顿居然到古稀。多病似无生趣望,奇穷竟与饿夫几。”全靠母亲与大姐做些女红养活一家九口,有时连一天两餐稀饭也难以为继。这位寒门子弟的长辈穷而有志,给了幼年林纾良好的家庭教育。林纾五岁时寄食外婆家,他的外祖母是一位“知书明大义”的老人。有一年,正值荔枝成熟,林纾看到枝头鲜红的美果馋涎欲滴,外祖母便用旧布衫换回些荔枝给他吃,语重心长地说:“孺子不患无美食,而患无大志。”这句话在林纾的心灵上刻下了深深的印记,他成年以后经常用外祖母的话教诲自己的孩子,自谓“生平得力于太孺人之训者为多。”

林纾十来岁时,读书的兴趣越来越浓,他年迈的祖母很高兴,对林纾说:我家世代务农,你能够改换门庭当官固然好,但城里某人当了大官,却被人打毁轿子,砸坏房屋,“不务正而据高位,耻也。汝能谨愿,若祖父,畏天而循分,足矣。”这位淳厚正直的农妇,告诫孙儿当高官而心术不正是可耻的。有所敬畏,本分做人就足够了。家教使林纾成为一个耿直的人、富于血性的正派人。

作为寒门子弟,林纾饱尝人生的疾苦,亲历人间的不平,因而富有同情心和正义感。中年以后,文名大噪,诗、书、画三绝,著述译书,收入渐丰。他对贫贱故交以至危难路人都慷慨地施以援手。林纾少年时的同窗好友王灼三病逝,王妻家贫难以维持生计,关门自缢。林纾闻讯,急忙破窗救出王妻,慨然说:“先生即不禄(不享寿而死),有纾在也。”筹措了“四百金”供养王妻,又把王灼三遗子王元龙领回自己家中,扶养十二年,直到娶妻成家。林纾五十岁以后居北京,一些羁旅北京贫不能归的寒士登门向他求助,林纾总是有求必应。他自述:“四十年来,连为亲友鞠孤儿七八”,“十年来屡得乞米之帖,余皆应。以四十年计,余所糜者已万金矣(四十年救助他人花了万两白银)。”他还有一首《自嘲》诗并序,记述了这些事:

余居京廿年,其贫不能归者恒就余假资。始但乡人,今则楚鄂川滇,靡所不有。比月以来,至者益夥,竭我绵薄,几蹶而不起(由于各省求助的人越来越多,我虽尽力,也弄得几乎支付不起),作此《自潮》诗云:

等是天涯羁旅身,忍将陈乞蔑欺人。

迁流此后知何极,怀刺频来似有因。

倘为轻财疑任侠,却缘多难益怜贫。

回头还咀穷滋味,六十年前甑屡尘。

从这首诗中可以看到:林纾救助那些沦落天涯的“陈乞”之人,并非故作“轻财任侠”,沽名钓誉,而是从自己六十年前的儿时家中揭不开锅,尝够了“穷滋味”,生发出一颗对贫寒无告者的同情、怜悯之心。

林抒故居

绝意仕途 伤时忧国

清光绪八年,林纾考中举人,成为福建著名的壬午科举人之一,同榜有陈衍(著名古诗文学家)、郑孝胥(后任伪满洲国总理)、高凤岐(其弟高凤谦为商务印书馆创办人之一)等。通过他们又结识了后来成为宣统帝师傅的陈宝琛、戊戌“六君子”之一的林旭。这样,林纾便从寒门子弟的底层进入了高层名流,诗酒交往,风云际会,扩大了自己的眼界,开始关注国家大事。

林纾从三十二岁到四十七岁,十五年间,六考会试,未中进士。由于他诗画兼擅,驰名译坛,已为京师推重。清廷高官有意引荐拔擢林纾当官,但客居京华的林纾已看透官场黑暗,绝意仕进。光绪二十八年(1903),林纾的同乡好友邮传部侍郎陈璧写好荐疏,拟向皇帝举擢林纾为郎中(相当于今司局级),林纾严词峻拒,甚至说:“疏朝上,吾夕出都,后世勿相见。”陈璧看到他这样决绝,只好毁疏。

林纾在京二十年,正值国家多难之秋,林纾以在野之身,挥动如椽之笔,写了许多伤时感乱、呼唤救国的诗文。

中日《马关条约》签订之后,林纾响应“国人纷纷言变法、言救国”的维新呼声,写了诗集《闽中新乐府》,大声疾呼反帝救国,例如其中的《国仇》:对八国联军瓜分中国的狼子野心无情揭露,对清统治者昏庸误国招致亡国灭种十分忧虑。

愤世嫉俗 瑕不掩瑜

1898年到1924年,林纾暮年,中国社会急剧变化,戊戌政变、辛亥革命、民国创建、袁世凯称帝、张勋复辟、“五四”运动、北洋军阀混战……接踵而来的大变故,林纾目不暇接,思想十分矛盾复杂。

作为爱国者,林纾始终热望祖国富强起来,所以当袁世凯从孙中山那里骗取大总统称号,信誓旦旦地创导共和,实现和平统一,林纾信以为真,一度表示赞成共和,给友人信中说:

……共和之局已成铁案,万无更翻之理。……仆生平弗仕,不算满洲遗民。将来仍自食其力,扶杖为共和之老民矣。

袁世凯搞假共和,政坛一片乌烟瘴气,钻进革命党的旧军阀和政客,也乘机大捞一把,林纾非常看不惯,写诗讽刺:

共和实在好,人伦道德一起扫。……问君造反为何事?似诉平生不得志。重兵一拥巨资来,百万资财可立致。……得了幸财犹怒嗔,托言举事为国民。国民为汝穷到骨,东南财力全竭枯。当面撒谎吹牛皮,浑天黑地无是非。议员造反亦无罪,引据法律施黄雌。稍持国法即专制,大呼总统要皇帝。全以捣乱为自由,男女混杂声嘐嘐。男也说自由,女也说自由,青天白日卖风流。如此瞎闹何时休?怕有瓜分在后头。(《讽谕新乐府·共和实在好》)

“扶杖之共和老民”林纾,对袁世凯搞的假共和绝望了;连对在中国施行共和制这种政治设计也绝望了。

及至袁世凯复辟称帝,鉴于林纾在士林中德高望重,竭力拉拢,请他当“参政”,他以死峻拒,在致友人信中说:

洪宪僭号万恶之袁贼,曾以徐树铮道意(派大臣徐树铮传达),徴弟为参政。弟毛发悚然,如遇鬼物,抗辞至四日之久。至第五日,弟无术自解,面告徐树铮:“请将吾头去,此足不能履新华门也。”

暮年林纾最为人诟病的就是对蔡元培等领导的“五四”新文化运动和新文学的攻击。例如,他写《妖梦》,通过小说人物郑思康梦游地府,忽见一“白话学堂”,门前的楹联是:“白话通神,《红楼梦》、《水浒》真不可思议;古文讨厌,欧阳修、韩愈是什么东西。”学堂内又有一间“毙孔堂”,也挂一联:“禽兽真自由,要这伦常何用?仁义太坏事,须从根本打消。”后来,小说中又写了一位神佛,把白话学堂里的人全都吃掉了。这就表明了林纾对新文学的仇恨,漫骂新文化运动的倡导者是否定文化传统,不讲道德的“禽兽”,无怪乎林纾要遭到李大钊、蔡元培等人的驳斥。此事乃林纾一生最大瑕疵。但金无足赤,人无完人,就总体而言,瑕不掩瑜,林纾仍不失为一个高尚的人,对介绍西方文学于新文学有巨大贡献的人。

1924年10月19日,林纾溘然长逝,度过了七十三个春秋。他一生同情贫寒,乐于救助他人。陈衍曾把林纾的书房比做“造币厂”,谓其著作书画,“动即得钱”,但由于林纾“颇疏财,遇人缓急,周之无吝色”,他收入甚丰,却不积家私,身后萧条,连灵柩也是由学生资助运归福州的。这位历尽沧桑,在近代文化史上既演出过正剧也演出过悲剧的游子,终于宁静地安息在故乡大地母亲的怀抱之中。

林抒译著经典