费隐通容禅师与《原道辟邪说》

朱 峰 曹雪颖

明清之际,所谓“佛学与天学之争”是中西文化交流的重要内容。耶稣会士入华初期曾完全按照佛教形式活动,与佛教徒之间平和交往,甚至初学汉语的课本也包括佛教的经文,但后来决定采取“合儒易佛”路线后,与佛教之间的关系趋于紧张。虽然存在政治因素,但两者之间的交往、纷争首先是理论和文化的交锋。[1]利玛窦《天主实义》第五篇就专门批评佛教的杀生说和轮回说。其后艾儒略《三山论学记》、陆安德《真福直指》亦接利氏批评佛教之论。崇祯十年(1637)黄贞将福建佛教、儒家信徒反驳天主教的文章汇编成《破邪集》,崇祯十二年(1639)黄贞将《破邪集》交给时在浙江的闽籍僧人费隐通容,汇辑成《圣教破邪集》,为儒佛共同之作,影响甚巨。鉴此,本文尝试对明末清初闽籍僧人费隐通容禅师及其《原道辟邪说》进行研究,讨论福建地区中国传统文化对基督教文化的辟斥,从另一个侧面分析探究福建地区中西文化交流冲撞的概况。

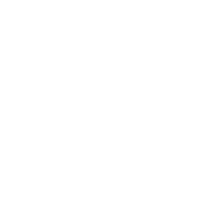

费隐通容像(1935年《佛祖道影》)

一、费隐通容禅师其人

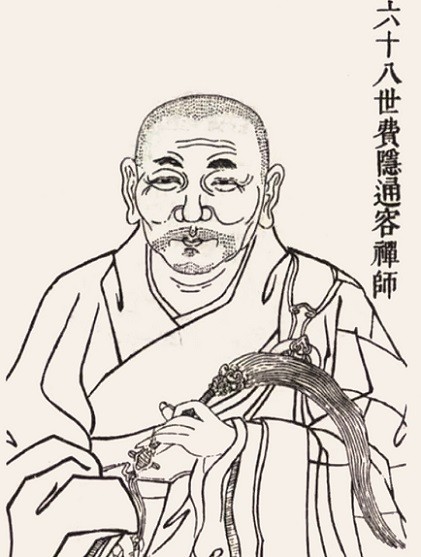

费隐通容禅师(1593—1660),法号通容,字费隐。俗名何懋淛,福建福清江阴松岗人氏。通容生于明神宗万历二十一年(1593),六岁入乡校读至《孟子》止,七岁丧父,十二岁丧母。十四岁时叔父将其送往福清三宝寺出家,跟随慧山和尚学法,十九岁时“同(慧)山住福州华林祖师殿”[2]。通容是位虔诚的佛教徒,常自问“如何了得死生”[3]。为参生死,通容云游各处,向名师学法。三十岁时,偶然读到临济宗高僧密云圆悟的语录,“便知大有过人处,必能了我大事”。《费隐通容禅师语录》详细记载了通容向密云圆悟学法的经过。通容冒着雨去拜访密云圆悟,行完礼后便问密云圆悟,面对佛法要义时该如何做?密听后便动手打了通容一下。通容说错了。密又打了一下,通容则大声一喝。密继续打,通容则继续喝。到了打第七下时,通容的脑袋几乎要被震裂。他所有的手段、见解等一下子消散了。于是他对密说,我知道你是临济宗的后人,请坐。密坐下后,通容忽然转身,拿起密的禅杖打了密三下。然后说,你的佛法原来就是这样啊,拿着禅杖就要离开。密喊道,且来,且来。但通容没有理会。密快步上前夺回禅杖,又打了通容一下。通容道看破了呀。[4]从此,通容归入临济宗,在闽、浙两地住持传法。历任福清黄檗寺、浙江金粟寺、四明天童寺、杭州径山寺、嘉兴福严寺住持。顺治辛丑年三月二十九日,通容圆寂。通容的著作甚丰,弟子众多。除了大量禅诗、书信外,还有《五灯严统》《丛林两序须知》《祖庭钳锤录》《原道破邪说》《渔樵集》《挂瓢集》等[5]。通容的弟子隐元隆琦传法日本,开创日本黄檗宗,被日本后水尾法皇授以“大光普照国师”。《通容传》今见于《五灯全书》《续灯正统》《新续高僧传四集》《费隐通容禅师语录》。

密云圆悟禅师(左)和费隐通容禅师(右)(福清黄蘗山万佛浮雕)

通容的法系属于临济宗杨岐派。临济宗属禅宗一支,源自唐末五代。开宗祖师是义玄和尚。延至明末清初,临济宗成为禅宗最大支派,时人称“临济天下,曹洞一角”。禅宗的修养强调自性、实性。如对于研习佛法大道的人而言,应当摒弃所有的善念和恶念。没有固定的名称可以去确切定义道,若要命名,那就是源自自身的本性。这种没有二元对立的本性,就是真正的实性。所有的宗教或学说,都是基于这个实性建立起来的。所以,一旦听闻,当下就必须自己体悟到。通容的师父密云圆悟禅师(1566—1642),又称天童和尚,是浙东临济宗著名代表人物。明末的浙江,禅宗与王学关系密切。圆悟等禅宗大师与王学后人周海门、陶望龄等交游密切,万历三十五年丁未年(1607),密云圆悟禅师渡江前往天台拜访周海门居士,周海门以道学闻名,声望极隆,世人都称他所设讲学的门庭高峻。禅师与他坦诚相待,不拘泥于常规俗套。周海门居士为此高兴得手舞足蹈,于是将禅师安置到自己的住处,日夜与他探讨学问,两人相见恨晚。禅师说自己打算隐居山林。周海门认为,这样知天命的贤师,道风已经传遍世间,怎么能过于深藏自己呢!双方在本体论、三教会通、简易直截的修养功夫论方面有许多共通之处。[6]浙东另一禅师湛然与弟子的语录记载:“问周海门相会否?师曰:‘尝。’曰:‘他是道学耶?禅宗耶?’师曰:‘道学。’曰:‘凭么则不合也?’师曰:‘在天而天,在人而人。’”[7]综上而言,禅宗、心学构造了费隐通容禅师后来辟斥天主教的理论基础。

明末,天主教经利玛窦传入中国。1624年相国叶向高致仕归田,在浙江杭州晤耶稣会会士艾儒略,遂邀其入福建。艾氏谙熟儒理,勤于传教。在闽二十五年,广交名士,建大天主堂二十二座,号称“西来孔子”。天主教在闽、浙的发展引起了部分士绅、佛教人士的不满。1635年,福建漳州反教儒生黄贞著《不忍不言》,他认为自从得知利玛窦发起祸乱以来,竟然没听说有一位佛教的出家人站出来进行匡正救助,难道这普天下的有名高僧、大德之士全都充耳不闻吗?[8]黄贞并致信其师颜茂猷(字壮其),“今日天主教书名目多端,艾氏说有七千余部入中国,现在漳州者百余种,纵横乱世,处处流通,盖欲扫灭中国贤圣教统,一网打尽,行其邪毒,而后快于心焉”。黄贞恳请老师能够屈尊采纳他的建议,运用多种方式去消除、排斥利妖及相关祸乱。[9]在黄贞的极力呼吁下,闽浙文人、僧侣著文反教之风一时大盛。通容、圆悟师徒都参与反天主教的论战。圆悟著《辩天说》《复张梦宅书》等。而据《费隐通容禅师纪年录》记载,崇祯九年(1636),“漳绅颜壮其见师语录,肃启,请举扬大法”。通容遂因“西人创天主教毁佛”,“著原道辟邪一卷”。[10]1637年,黄贞将闽、浙僧俗文人辟斥天主教的著作,汇为《破邪集》。1639年,黄贞将书稿交给通容。当年中秋,通容与门人徐昌治一同乘船前往嘉兴,见通容案头摆放着许多辟邪的书籍。这些书籍痛斥天主教似是而非的教义混淆视听,贬低佛教、诋毁道教,甚至还援引儒家学说来攻击儒家思想。书中指出,如果不明确揭露天主教的罪行、洞察其奸诈,那么天主教就会祸害人心、贻害世间。通容得到黄贞书稿后,考虑到奸巧虚伪的邪说容易滋生,铲除这些危害绝非易事,不把这些内容刻印并在各处张贴揭示,就难以让人警觉省察、心怀戒惧。因此将几卷书交给昌治,让他编排次序,罗列条款,列出书目。[11]1640年,徐昌治将该书付梓,这就是明末著名的《圣朝破邪集》。通容是促成该书传世的重要人物。

二、《原道辟邪说》对天主教的辟斥

《原道辟邪说》也收入在《圣朝破邪集》中。在书中,通容辟斥的对象是利玛窦的《天主实义》。《天主实义》是利玛窦所著的天主教护教文献,1595年初刻本在南昌出版,初名《天学实义》。1601年改为《天主实义》。1603年经过天主教会审查批准,在北京刊刻出版。《天主实义》拉丁文名Dei Vera Ration,共分二卷八篇。在书中,作者大量援引先秦儒家的经典作依据,系统地论证了天主教的基本教义和信仰,同时从天主教的角度出发,批判了宋明理学和佛老二家,系统地体现了利氏的神学思想。《天主实义》成书后,多次再版,流传很广。该书也被反天主教人士视为第一“妖书”。尤其是利玛窦在书中极力攻击佛教,他认为佛教从西方窃取了用来劝诱愚昧民众的话语,并将其衍生为轮回之说;又从中国窃取了老子“天地不仁,以万物为刍狗”的观点,进而衍生为将一切都视作寂灭,将整个世界视为尘土草芥的说法。企图摆脱尘世,以此标榜自己比中国的圣人更高远。这些言论逐渐湮灭,很少有人能真正让佛教徒心悦诚服,从而阻止佛教发展的势头。[12]

通容的《原道辟邪说》分为“揭邪见根源”“揭邪见以空无谤佛”“揭邪见不循本分以三魂惑世”“揭邪见迷万物不能为一体”四部分。每一部分都是针对利玛窦《天主实义》而发。

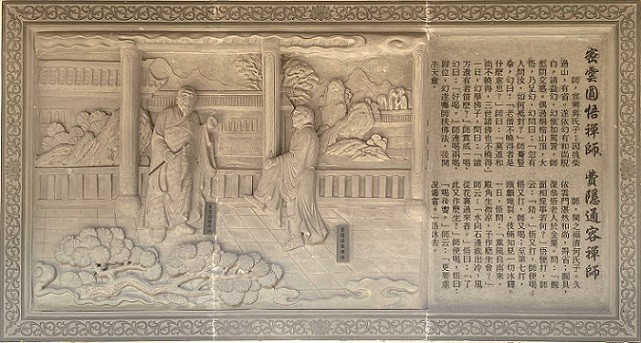

张琦《费隐画像》(《费影题赞》)

绢本着色 京都万佛寺收藏

“揭邪见根源”主要针对的是《天主实义》第一篇“论天主始制成万物而主宰安养之”。第一,“无始无终”不是天主独有之性,而是人人皆具的“佛性”。通容所说:“按利玛窦邪见妄著天主实义一书,列为八篇。而首篇论天地万物布置安排皆由天主所生。”谈论到天主的时候,他认为天主这个称呼,指的是万物的本原。如果说天主还有所产生的源头,[13]那就不是天主了。世间万物有始有终的,像鸟兽、林木这类就是。有开始却没有终结的,天地、鬼神以及人的灵魂便属于此类。而天主是无始无终的,他是一切万物的起始。“此便是利玛窦妄执无始无终,为天主之邪见根源。”通容的批驳就从“无始无终”开始。通容认为,“无始无终”并不是天主独有。相反,“无始无终”,这是人人都本具足的,是大道的本原。每个人都不缺少,在圣人身上不会增加,在凡夫身上也不会减少。而且它在天就体现为天的特性,在人就体现为人的特性。以至于每个事物都是如此,每个法则也是如此,本来就没有差别。并且凡夫和圣人,最初并没有本质的区别,如此一来,圣人和凡夫之间没有隔阂,外物与自我也没有缺失。明显可见大道的本原,没有彼此之分。完全真实的本体,无始无终,一道平等,从而呈现出宏大而均衡的状态。很显然,通容的“无始无终”是众生皆具的“佛性”。这种“无始无终”的佛性,众生皆有。利玛窦慧根不够,无法体会到“佛性”。因此通容认为利玛窦没有领悟到这个道理,利玛窦一味地运用心思、意识和认知。利玛窦试图在天地万物之上推究揣测,当到了深奥玄妙的境地,自己无法理解的时候,就错误固执地认为存在一个具有无始无终力量的天主。第二,凡物皆有自性,不假外求。利玛窦的“全能全智”天主在逻辑上是错误的。通容认为哪里有天主具有无始无终的特性,且全智全能,却唯独创造出的生物有间隔、有缺陷,有毁灭、有终结呢?既然这样,那么依据利玛窦胡乱揣测的关于天主的言论,错误的认知很多。不用全部深入探究,就从最初创造万物这一方面,反复辩论,道理在此穷尽,明显看出并没有天主,这是明白显著的。利玛窦完全不明白天地万物在自己心中已经完备,而且自己与天地万物,都本就具足无始无终这一特性,他却在天地万物之外,胡乱认定有一个天主独自具有无始无终的特性,这实在是邪僻的见解,属于外道。

“揭邪见根源”主要针对的是《天主实义》第一篇“论天主始制成万物而主宰安养之”。第一,“无始无终”不是天主独有之性,而是人人皆具的“佛性”。通容所说:“按利玛窦邪见妄著天主实义一书,列为八篇。而首篇论天地万物布置安排皆由天主所生。”谈论到天主的时候,他认为天主这个称呼,指的是万物的本原。如果说天主还有所产生的源头,[13]那就不是天主了。世间万物有始有终的,像鸟兽、林木这类就是。有开始却没有终结的,天地、鬼神以及人的灵魂便属于此类。而天主是无始无终的,他是一切万物的起始。“此便是利玛窦妄执无始无终,为天主之邪见根源。”通容的批驳就从“无始无终”开始。通容认为,“无始无终”并不是天主独有。相反,“无始无终”,这是人人都本具足的,是大道的本原。每个人都不缺少,在圣人身上不会增加,在凡夫身上也不会减少。而且它在天就体现为天的特性,在人就体现为人的特性。以至于每个事物都是如此,每个法则也是如此,本来就没有差别。并且凡夫和圣人,最初并没有本质的区别,如此一来,圣人和凡夫之间没有隔阂,外物与自我也没有缺失。明显可见大道的本原,没有彼此之分。完全真实的本体,无始无终,一道平等,从而呈现出宏大而均衡的状态。很显然,通容的“无始无终”是众生皆具的“佛性”。这种“无始无终”的佛性,众生皆有。利玛窦慧根不够,无法体会到“佛性”。因此通容认为利玛窦没有领悟到这个道理,利玛窦一味地运用心思、意识和认知。利玛窦试图在天地万物之上推究揣测,当到了深奥玄妙的境地,自己无法理解的时候,就错误固执地认为存在一个具有无始无终力量的天主。第二,凡物皆有自性,不假外求。利玛窦的“全能全智”天主在逻辑上是错误的。通容认为哪里有天主具有无始无终的特性,且全智全能,却唯独创造出的生物有间隔、有缺陷,有毁灭、有终结呢?既然这样,那么依据利玛窦胡乱揣测的关于天主的言论,错误的认知很多。不用全部深入探究,就从最初创造万物这一方面,反复辩论,道理在此穷尽,明显看出并没有天主,这是明白显著的。利玛窦完全不明白天地万物在自己心中已经完备,而且自己与天地万物,都本就具足无始无终这一特性,他却在天地万物之外,胡乱认定有一个天主独自具有无始无终的特性,这实在是邪僻的见解,属于外道。

“揭邪见以空无谤佛”针对的是《天主实义》第二篇。利玛窦在这一部分解释世人错认天主。攻击佛、道的教义,儒家的太极、理都不是天主。利玛窦说:“二氏之谓,曰空曰无,于天主理大相剌谬,其不可崇尚明矣。”“二氏之徒,并天主大父所生,则吾弟兄矣。譬吾弟病狂,颠倒怪诞,吾为兄之首,恤乎?恨乎?在以理喻之而已”“西乡有谚曰:‘坚绳可系牛角,理语能服人心’”。

这些话在通容耳中,是非常刺耳的。他认为,利玛窦对佛教教义根本没有正确认识。“此亦见玛窦外道,不识我佛单阐无始无终,全真大道为究竟。”通容指出,从佛性能够产生一乘实相[14]了义之法。是用来为众生开示引导,使人领悟证入的。那么一乘是什么呢?它乃是实相恒常[15]存在之法。从根本而言,实相既非空无也非实有,非因缘而生。也非自然而有的性质。既远离“有、无、亦有亦无、非有非无”这四句,又摒弃一切错误见解,嘴巴想要言说却词不达意,心里想要思考却陷入虚妄。完全超出心思和语言可以表达的范畴。能够与实相暗中默契的人,可以说是领悟证入了实相恒常存在之法。既然如此,那么眼前的种种事物,难道是从空无中出现的吗?如果是从空无中出现的,那么最终也会归于空无,怎么能称之为实相恒常存在呢?如果不少从空无中出现,那就是在胡言诋毁佛法。总之,佛教教义并非空无,是利玛窦错误地认为它空无。通容认为有人说色是由空而生的,以追求空无为宗旨,利玛窦这么说也有依据,未必是主观臆想。对此通容觉得,纵然利玛窦有依据,那也不过是小乘佛教片面执着于色空观念的说法,并非佛教一乘实相的正论。然而利玛窦未曾通览佛经,只是依据朱子大学序中所说,将佛教等视为宣扬虚无寂灭的异端学说,认为其境界虽高于大学却没有实际内容。况且朱子也未曾深入探究过佛教大乘实相的宗旨,只不过略有涉猎,凭借听闻的一些内容牵强附会。谈到激愤处,通容更是认为利玛窦没能通达那全真的大道本原,却胡乱执着于有个天主,如此利玛窦就是持邪见的外道之人,怎能说佛教与利玛窦是同类呢?利玛窦既然是持邪见的外道,正是患了颠倒荒谬的毛病,哪怕经历无穷无尽的劫难,也没有回头之日。通容今日不想怜悯利玛窦,也不怨恨,只是想用全真的大道至理来开导利玛窦的耳朵。这些西洋人,可知道回头?利玛窦又认为,坚实的绳索可以用钱串起来系住牛角,有道理的话可以服人心。通容看利玛窦不通达全真的大道本原,却胡乱执着于邪见,就如同野牛乱撞,没有休息的时候。通容就把这大道正理当作坚绳,也可以系住利玛窦那执着于邪见的牛角,暂且不管利玛窦服不服了。

“揭邪见不循本分以三魂惑世”针对的是《天主实义》第三篇。此篇主要是论述人不属于现世,灵魂不灭且草木、禽兽异于人类。篇首,利玛窦借中士之口说,人生在世“譬树在高山,为四方之风所鼓,胡时得静?或溺酒色,或惑功名,或迷财货,各为欲扰,谁有安本份而不求外者?虽与之四海之广,兆民之众,不止足也。愚矣!”由此,利玛窦指出:“现世者,非人世也,禽兽之本处所也,所以于是反自得有余也。人之在世,不过暂次寄居也,所以于是不宁、不足也。”为证明这一点,利玛窦提出了“三魂”说。“人有魂、魄,两者全而生焉;死则其魄化散归土,而魂常在不灭。吾入中国尝闻有以魂为可灭,而等之禽兽者。其余天下名教名邦,皆省人魂不灭,而大殊于禽兽者也。”“彼世界之魂有三品:下品名曰生魂,即草木之魂是也。此魂扶草木以生长,草木枯萎,魂亦消灭。中品名曰觉魂,则禽兽之魂也,此能附禽兽长育,而又使之以耳目视听,以口鼻啖嗅,以肢体觉物情,但不能推论道理,至死而魂亦来焉。上品名曰灵魂,即人魂也。此兼生魂,觉魂,能扶人长养及使人知觉物情,而又使之能推论事物,明辨理义。人身虽死,而魂非死,盖永存不灭也。”

通容批驳说:“邪书第三篇内,假以中士谓谁有安本份而不求外者……”由此可见利玛窦自我蒙蔽,完全不知觉悟。因为他错误地认为心外有个天主可以倾慕、值得修行,甚至可以开创宗教事业的版图,这便是不遵循自己的本分而向外驰求,终究没有尽头。利玛窦反倒说别人谁能安分而不向外寻求,这是见解颠倒,事理本就如此。利玛窦根本不明白人人所固有的叫本心、本性、大道,以及形体的由来,从古至今的圣贤都于此尽心体悟心性。所以用此道来启迪民众,百姓生活安定,君王得以治理好国家。因此君王拥有四海不认为多,民众众多也不觉得繁盛,这不是不满足,也不是愚昧。利玛窦在《天主实义》中认为,人们对于做人之道尚且都弄不明白,更何况其他的道呢?又怎么能将天下人的心都局限于这三道之中呢?对此,通容的回应是明白自己的本心,充分发挥自己的本性,不借助外在的力量,那么做人的道理就完备了,也与孔子的学说相贯通了。而且这三者,一体如同三者,三者又如同一体,就好像宝鼎的三只脚,摩醯首罗的三只眼,不刻意追求却自然而然是这样,能够使天下人的心回归而没有遗漏,又会存在什么阻碍呢?利玛窦确实与之不同,蒙蔽自己的本心,盲目向外寻求,对做人的道理本就不明白,更尤其对佛教迷惑,对于道教和儒家的学说更是全然不知,所以说利玛窦把天下人的心局限于三道之中,不也是很恰当的吗?对于利玛窦灵魂不灭、“三魂”之说,通容有这样的评论,“又以三魂作多方辩论,惑世诬民,其害不一。试以圣言量破之,孟子曰:‘形色,天性也,唯圣人然后可以践形。’夫践形者,就其本体当然之理,全真默践,合乎天性为一体,直是心身一如,身外无余,色心不二,神形靡间。而身前弗虑,死后不计,圣人于是了生死,通神明,互古今而不磨,诚为大道之根本也。而玛窦不达圣人之道,妄以游扬魂虑为实法系人,望于大道已甚不可。”“又制禽兽不具灵魂,应供口腹,致人恣杀,全无不忍之德,将吾圣贤尽人尽物之性,一时迷没。”

“揭邪见迷万物不能为一体”攻击的是《天主实义》第四篇。在这一篇中,利玛窦主要是辩释鬼神及人魂相异,天主超然独立,万物不可同为体。利玛窦认为佛教连自身都未真正了解,又怎么能了解天主呢?那些人凭借渺小的自身受天主的启迪,偶然具有了一种才能,整饬一种行为,就目中无人,竟然肆意将自己与天主的尊荣相提并论。按照常理,人与人之间都有明确的区分,你是你,我是我。而如果按照万物一体的说法,那么沟壑中的昆虫都能与上帝称,你是我,我是你。这岂不是极其荒谬。若认为天下万物一体,那么世人的行为就都可以等同。像盗跖可以被当作是伯夷一样的贤者,而周武王可以被当作是商纣王一样的不仁之人。因为万物一体将他们等同,这难道不就是混淆万物原本的本性和品行吗?拘泥于万物一体的理论,就会轻视上帝,混淆赏罚,去除类别,消灭仁义,即使有高尚之士相信,他也不敢不加以诋毁。

对此,通容认为,这是利玛窦识心妄执之故,天地万物本同为一体,既然没有起始也没有终结,那么这无始无终的东西就是天地万物的根本。详细来说,它叫做本心、本性、至理、大义、一气,等等。名称虽多,但主旨都不外乎这个无始无终的根本。根本融会贯通后则可以说贯穿古今,沟通物我,包容万物,齐同群象,无所不包且无所不通。所以这个根本,与万物众象、古今物我是一体的。虽然名称和表相各不相同,但所秉承的道体是一致的。如此,每一个事物、方面,道体清晰。这样名就不成其为名,相也不成其为相,名和相都不存在了,而道体的全体就得以显现,它超越了意识心的妄想,超出了思维和表达的范畴。如果涉及思维和议论,形成了妄想,那么名和相就会不同,界限就会出现,大小尊卑都会有区别,这就背离了一体的本质。

三、结语

通容和尚虽出身禅门临济宗,以强调公案、棒喝接引著称。但是他对华严、唯识诸宗也多有涉猎。在《题血书华严经》中,他写道:“法界无边量,分明在一身;毛孔无穷尽,心思不可论。彼此多交摄,自他共一真,滴血收华藏,全经是血林。一字一法门,一笔一佛身,染净同时显,圣凡不二因。遮那纯妙体,只在刹那成。”[16]“圣凡不二因”“只在刹那成”的是“佛性”。因此,通容和尚对利玛窦《天主实义》的批评,反映了中国大乘佛教的基本立场。

通容的四章“原道辟邪”,分别从“无始无终”“实相常住”“尽身尽性”“万物一体”等角度批驳利玛窦在《天主实义》中的论点。通篇文章的核心就是以“无始无终”“遍一切众生”的佛性论批驳利玛窦外于万物的“无始无终”的天主论。在费隐通容看来,“无始无终”的不是外在的天主/上帝,而是内在的佛性/心性。利玛窦“自家体会不来”,所以才会“妄执”天主,以至生出诸种“外道邪见”。显然,通容、利玛窦都不否认超越性的存在。这就是双方之所以承认“无始无终”的原因。问题是,双方超越的向度根本不同。通容认为“圣凡不二因”,万物同一,圣凡合一。通容的超越观是内向式的反身自求,从自我的参悟中“刹那成”。但是利玛窦不会同意这一观点。他在《天主实义》第四篇中说:“天主经有传:昔者天主化生天,即化生诸神之汇,其间有一巨神,名谓‘辂齐拂儿’,其视己如是灵明,便傲然曰:‘吾可谓与天主同等矣’。天主怒而并其从者数万神变为魔鬼,降置之于地狱。自是天地间始有魔鬼,有地狱矣。夫语‘物与造物者同’,乃辂齐拂儿鬼傲语,孰敢述之与?”在利玛窦眼中,圣凡合一一直是魔鬼的引诱。因此,超越必须是借助他力,向外寻求。通容与利玛窦的差异也是中西方文化宗教观、超越观的根本不同。

总的看,通容对天主教思想的驳斥尚不全面。利玛窦的《天主实义》共有八篇,后四篇分别是批评佛教六道轮回、戒杀生之说;死后有天堂、地狱的赏罚;论人性善恶、天主教的修养功夫;介绍西方俗尚以及耶稣降生由来等。对于这些,通容的《原道辟邪说》都没有加以辩驳,甚至在《天主实义》前四篇中,利玛窦关于“鬼神”的论述,通容也没有加以驳斥。但这些内容可以在黄贞等儒生的作品中找到。通容《原道辟邪说》代表了明末中国佛教人士对天主教义理的反击与辟斥,也部分反映了中国佛教在这场中西文化碰撞中的基本观点。

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第2期;作者朱峰为福建师范大学海外教育学院院长,社会历史学院教授、博士生导师;曹雪颖为福建师范大学社会历史学院研究生)

注:

[1]张西平:《问学于中西之间》,外语教学与研究出版社2012年,第33页。

[2][4][10]行观、行宗、行古、徐昌治等编校:《福严费隐通容禅师纪年录》,释道开,《禅宗全书》(卷55),文殊出版社1988年,第273-275页、第277页。

[3]隐元:《黄檗山志》(顺治朝),《续四库全书》(卷719),上海古籍出版社1995年版,第331-332页。

[5]超永编:《五灯全书》,国际文化出版社1995年版,第543页。

[6]孙中曾:《明末禅宗在浙东兴盛之源由探讨》,《国际佛学研究第二期》,灵鹫山出版社1992年版,第141-176页。

[7]湛然圆澄:《湛然圆澄禅师语录》卷之六“问答”,《禅宗全书》(卷55),文殊出版社1988年版,第86页。

[8][9][11]徐昌治:《圣朝破邪集》(夏瑰琦编校),香港宣道出版社1996年版,第329页、第149页、第46页。

[12]利玛窦:《天主实义》,北京大学宗教研究所,2000年,第24页。

[13]按利玛窦《天主实义》原文是“如谓有所由生”。通容引用时,漏一“由”字。

[14]“实相”一语,主要来自鸠摩罗甚大师之翻译,如罗甚大师所译《妙法莲华经》《般若经》《大智度论》《中论》等经论中,皆可见到此一用语。所翻译为“实相”一语,乃指诸法相互依存的缘起关系而言。但后来中国的禅宗对实相已有所不同,天台宗的《法华玄义》中,是“即空即假即中”来表达“实相”的涵义。参陈英善,《天台缘起中道实相论》(中华佛教研究所丛刊)。《华严经》上说,“诸法实相,常住不变异”。亦有人认为“实相,是法性。”通容所说的实相常住,当出于此。

[15]“常”字是据1860年日本人养鹤彻定翻刻的《辟邪集》。按1996年建道神学院再版的夏瑰琦编校的《圣朝破邪集》,是作为“尝”字。笔者以为若是尝字,则文义不通,当是编校之误。今从“常”字。

[16]隐元等编:《费隐通容禅师语录》(崇祯癸未年编),第14卷,1643年。