·“福文化概论”专题·

21.朱熹 及其弟子解读“五福”

朱熹是理学的集大成者,在研究书经学中,对“九畴”“五福”的理论和福文化的实践等方面,都有重要的贡献。《朱子语类》卷七十九载:

《洪范》一篇,首尾都是归从“皇极”上去。盖人君以一身为至极之标准,最是不易。又须“敛是五福”,所以敛聚 ,以为建极之本。又须是敬五事,顺五行,厚八政,协五纪,以结裹个“皇极”。又须乂三德,使事物之接,刚柔之辨,须区处教合宜。稽疑便是考之于神,庶征是验之于天,五福是体之于人。这下许多,是维持这“皇极”。

所谓“首尾都是归从‘皇极’”,是将“皇极”视为“九畴”的纲领。在“九畴”中,“皇极”居于统领和中心的地位,其余若干目包括“五福”等范

畴,都围绕“皇极”而展开,并且维持“皇极”的中心统领地位。

朱熹像,明郭诩作,故宫博物院藏

朱子不同意“孔氏传训‘皇极’为‘大中’”,且对“诸儒皆祖其说”的现象提出不同看法。除了在各地讲学中反复强调这一观点之外,他还专门撰写了著名的《皇极辨》一文。该文开篇即对以“《洛书》九数而五居中,《洪范》九畴而皇极居五”来论证“皇极”为“大中”的传统学说提出疑问。舍此之外,他另辟蹊径,说:“余独尝以经之文义语脉求之,而有以知其必不然也。盖皇者,君之称也;极者,至极之义,标准之名,常在物之中央,而四外望之以取正焉者也。故以极为在中之准的则可,而便训极为中则不可。”(《晦庵先生朱文公文集》卷七十二)

“皇极”与“九畴”其他方面的关系是什么?朱熹认为,皇极“既居天下之至中,则必有天下之纯德,而后可以立至极之标准”。通过对《洪范》经之文义语脉的分析和解读,朱熹认为,“皇极”中的“皇”是对君主而言,“极”是指标准。他说:“若箕子之言,有曰‘皇建其有极’云者,则以言夫人君以其一身而立至极之标准于天下也。”这对传统的以“大中”解读“皇极”,可说是根本的颠覆。朱熹的说法得到后世的认可,如著名学者陈来认为:

首先,“皇极”中的“皇”是指君主而言,皇权本身并不能成为标准,君主只有按儒家思想修己正身,他的行为才能成为天下的根本标准。所以朱熹的皇极思想是对皇权的道德限制,而不是对皇权的无条件声张,这是朱熹皇极说的政治思想本质,与后世鼓吹皇权的皇极说不同。其次,作为标准的“极”常常矗立在物的中央,四方周围都以它为标准而取正。所以,“极”的位置常常在中央,但“极”的意思并不是中,“极”的意思是根本标准。特别是,如果照孔安国的说法,用“大”替代“皇”,用“中”替代“极”,下文的“惟皇作极”就变成“惟大作中”,文义就完全不通了,因此以“大中”解释皇极是不正确的。总之,在概念上,朱子认为“中”是“极”所矗立的位置,不是“极”的本义,“极”的本义只能是最根本的标准。反对以中为极是朱子的基本立场。

诚如陈来所言,朱熹在此所强调的“极”是根本的标准,而“立”此“至极之标准”的,必须要有“天下之纯德”,此纯德何在,即在九畴之中,故朱熹说 :“故必顺五行、敬五事以修其身,厚八政、协五纪以齐其政,然后至极之标准卓然有以立乎天下之至中,使夫面内而环观者莫不于是而取则焉。”何谓“面内”?即面向九畴之内;何谓“环观”?即立足皇极,依次将列于皇极之前的五行、五事、八政、五纪和列于皇极之后的三德、稽疑、庶征、五福环绕着皇极这一中心运行。

具体到“皇极”与“五福”的关系,朱熹与其弟子蔡沈的观点如下:从君与民的互动来说,“五福”是“敷锡”与“锡保”的关系。《晦庵先生朱文公文集》卷七十二说:

其(指箕子)曰“敛时五福,用敷锡厥庶民”云者,则以言夫人君能建其极则,为五福之所聚,而又有以使民观感而化焉,则是又能布此福而与其民也。其曰“唯时厥庶民于汝极,锡汝保极”云者,则以言夫民视君以为至极之标准而从其化,则是复以此福还锡其君,而使之长为至极之标准也。

“敛”是聚集,“锡”通“赐”,“敷锡”即施赐。朱熹认为,君与民是互动的,君赐福于民,民感化君恩、报答君恩。如此,可以保持和稳固“皇极”标准的常态性和永久性。

从社会教化的角度来说,“五福”以及与其对应的“六极”,都是人君教化民众、造福或惩戒、恩威并举的工具。

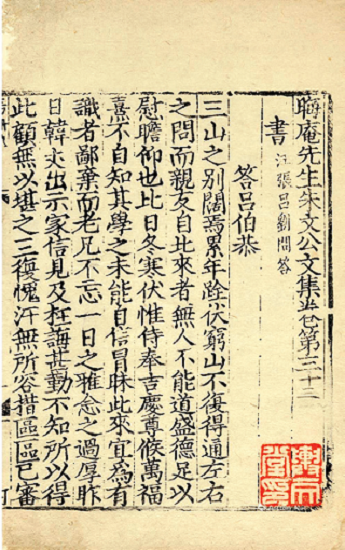

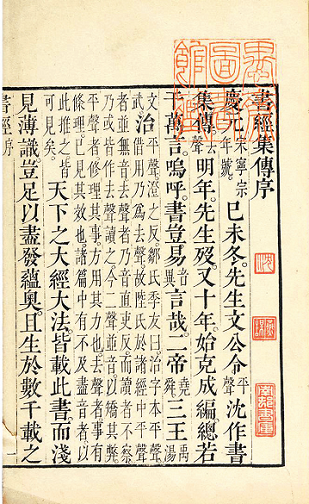

《晦庵先生朱文公文集》,宋元明递修本

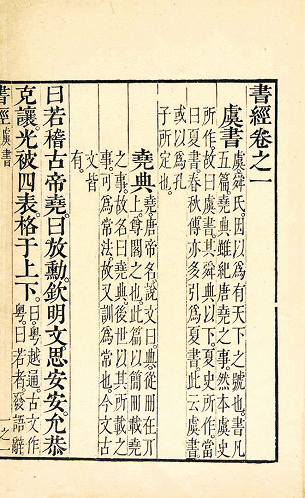

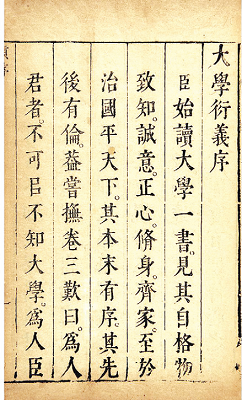

(宋)蔡沈《书经集传》,清嘉庆刻本

朱熹的嫡传弟子蔡沈,撰有《书经集传》(又名《书集传》),这书朱熹生前来不及完成,晚年托付给弟子蔡沈。嘉定二年(1209),蔡沈不负师望,圆满地完成了这部书的写作。该书继承朱熹的理学传统,也对“皇极”与“五福”的辩证关系进行详细阐述。《书经集传》卷四认为:“极者,福之本;福者,极之效。极之所建,福之所集也。”在蔡沈看来,“皇极”作为人君治理天下的根本标准,也是推行“五福”的根本,而能否福泽天下、福润苍生,则是检验人君治理天下的得失成败之效。所以“人君集福于上,非厚其身而已,用敷其福以与庶民,使人人观感而化,所谓敷锡也。当时之民,亦皆于君之极,与之保守,不敢失坠,所谓锡保也。言皇极君民,所以相与者如此也”。

《书经集传》对“九畴”的解读,也继承和发扬了朱子的思想,其中对“皇极”的解读是 :“皇,君。建,立也。极,犹北极之极,至极之义,标准之名,中立而四方之所取正焉者也。言人君当尽人伦之至。”

在《书经集传》中,蔡沈对“五福”“六极”的解读,实际上也是将朱熹散见于《朱子语类》《朱文公文集》等著述中的相关观点作了集中表述。其中对“五福”的解读是:

五福:一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。人有寿而后能享诸福,故寿先之。富者,有廪禄也。康宁者,无患难也。攸好德者,乐其道也。考终命者,顺受其正也。以福之急缓为先后。

对“六极”的解读是:

六极:一曰凶短折,二曰疾,三曰忧,四曰贫,五曰恶,六曰弱。凶者,不得其死也;短折者,横夭也,祸莫大于凶短折,故先言之。疾者,身不安也。忧者,心不宁也。贫者,用不足也。恶者,刚之过也。弱者,柔之过也。以极之重轻为先后。五福六极,在君则系于极之建不建,在民人则由于训之行不行,感应之理微矣。

对“皇极”与“五福”“六极”的关系,朱熹后学、私淑弟子真德秀将此纳入其所建构的大学之道“帝王之学”中。他在《大学衍义》卷二中说:

皇极建则举世之人皆被其泽而五福应之,故尧舜之民无不仁且寿者,此人君之所当向慕也,故曰“向用五福”。皇极不建则举世之人皆蒙其祸,而六极随之,故桀纣之民无不鄙且夭者,此人君之所当畏惧也,故曰“威用六极”。《洪范》九畴,六十有五字尔,而天道人事无不该焉,原其本皆自人君一身始。此武王之问箕子之言,所以为万世蓍龟也。

真德秀此说,与先儒诸如宋初胡瑗的说法有所不同。胡瑗认为以“五福”之道劝民向善,使民众慕而归之,天下就能趋于治;以“六极”之道威民远恶,使民众畏而惧之,天下就能避其乱。真德秀将胡瑗的劝民向善、威民远恶的主语“民”,转变为“人君”,无形之中,已将传统的“五福六极”之说融入他所精心建构和“衍义”的“帝王之学”思想体系之中。这对朱熹“正君心”的政治学说是个拓展和有益的补充。

同时,他还提出,作为人君,推行福文化要讲“洁矩之道”,提倡公平正义和道德规范。《西山文集》卷十八说:

故为人君者,处宫室之安,则忧民之不足于室庐;服绮绣之华,则忧民之不给于缯絮;享八珍之味,则忧民之饥馁;备六宫之奉,则忧民之旷鳏。以此心推之,使上下尊卑贫富贵贱各得其所欲,有均齐而无偏陂,有方正而无颇邪,此即谓洁矩之道。

(宋)真德秀《大学衍义》,明崇祯刻本

针对历代帝王都希望能长命百岁的福寿观,真德秀有针对性地提出了“德寿观”,并于端平元年(1234)十二月上奏宋理宗。《西山文集》卷十四集中阐释了这一观点,其大旨有五 :一曰无逸则寿。所谓“无逸”,即作为帝王,不能贪图安逸。他引用上古的史料说:“昔周之成王盛年嗣位,周公恐其不知稼穑之艰难而乃逸也,则为书以戒王。”“文王之所以能无逸者,以其敬也。”以敬畏之心,克制贪图安逸之心。他提出“上敬天,下敬民,则游田不敢盘,酒德不敢饫,培养厚而根本强,持守严而心志定,是固集福之源、曼寿之基也”。敬天与敬民,儒家的天道与民本,在此得到有机融合。

二曰亲贤则寿。亲贤臣远小人,其关系甚为密切。《诗经·卷阿》有言:“有冯有翼,有孝有德,以引以翼。”真德秀认为:“有如是之人日侍左右,然后迪其君于道而受天之福也。”即以贤臣迪君于道而受天之福。

三曰以孝奉先则寿。在此,真德秀认为 :“王者以孝事其先,而祖宗亦以寿祉遗其后人也。”

四曰仁则寿。他说:“孔子论知、仁之别,而曰‘仁者静’,又曰‘仁者寿’,唯静故寿也。仁者之心,纯乎天理而无私欲之扰,故其体安定而正固,其效悠久而绵长。然静非兀然枯槁之谓也。”

五曰有德则寿。他说:“《中庸》称舜之孝,以为‘大德者,必得其寿’。”此大德,并非生而有之,须“栽者培之”,即“天之生物,因材而笃,栽培倾覆,

唯所取焉”。

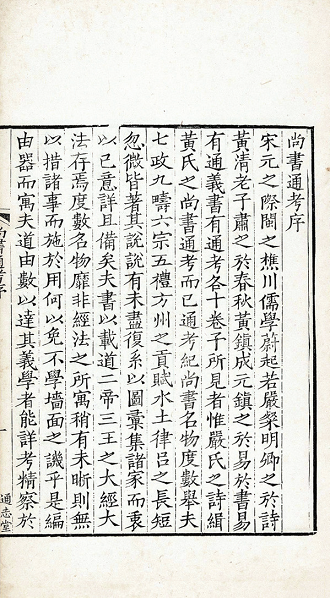

(元)黄镇成《尚书通考》

真德秀称此五条是儒学“圣经之格言,万世人主之药石 ”。此药石,主要针对的就是“人君不知圣贤致寿之道,而溺于神仙方士之术,故汉有文成、少君,唐有柳泌、赵真辈,皆以荒忽诞幻蛊其君,至于饵药以长年,未有不为所误者”。碍于其所处的时代,真德秀只能批评汉唐的君主“溺于神仙方士之术”,其实,两宋帝王类似的现象亦层出不穷。