从民间神祇到朝廷正神的嬗变

——林聪与林公信仰

林思翔

在周宁与蕉城、福安交界的群山环抱的谷地间,坐落着一个村落,名曰杉洋。村子不大,却很精致:茶园层层直上云端,小溪潺潺流过村前。古桥轻卧水面,绿荫掩映楼房。蓝天白云映衬下,熠熠生辉,如同画一般美丽。

这个大山深处的寂静山村,因800多年前村民詹氏先祖抚养了一位祖籍福安、生于九都云气的少年林祖亘(林亘)而声名鹊起。这位少年在成长过程中因消除虎患、悬壶济世和发明排铳 ,保护一方平安,而受百姓敬仰,被尊为神。神的庇佑从杉洋而周宁,而闽东,乃至福州、闽北、浙南,覆盖面越来越广,信众越来越多,成了闽东一带最具影响力的神祇之一。

林公殿

于是,建于杉洋的林公祖殿数百年来福荫绵绵,香火不断,被列为全国重点文物保护单位。“闽东林公祈福习俗”也被公布为福建省非物质文化遗产。每年农历正月初五至十五,前来请“林公”的村庄多达2000多个,到访游客达百万之多。神以灵扬,村因神彰。因了林公信仰,杉洋的名气越来越大,成了闽东一带与林公神并传的家喻户晓的名村。

村里的林公殿扩建于明正德八年(1513),至今已500多年。为满足信众晋谒需求,近年当地在村里祖庙附近依原样放大新建了祖殿。而在新殿的边上矗立了一座大殿,飞檐翘角,描龙绣凤,金碧辉煌,殿堂宽敞,曰“尚书殿”。大殿正中恭祀着明刑部尚书、太子少保林聪。

在林公主殿边上,何以配祀一位明代刑部尚书,这位官员何以受到与神并祀的礼遇?开始我不解,后经多方了解后才知道,原来神林公有恩于百姓,尚书林聪却有功于林公,因此得以配祀。林公是在林聪的推动下,才由民间的神祇成为官方的正神。虽然此事是在林公羽化成神200多年后,但百姓却记得,故在500多年后的今天,人们依然为林聪建殿立祀。

林聪是如何推动林公由民间神祇成为官方正神的嬗变,这还得从头讲起。

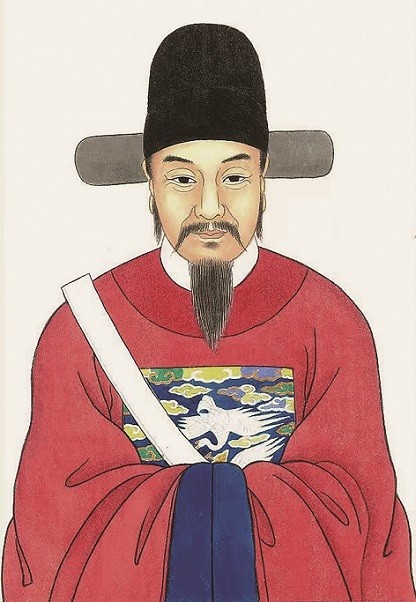

林聪像

林聪,字季聪,号见庵,明永乐十三年(1415)出生于宁德七都峬㟲的伐阅世家。自幼深受家庭文化熏陶,表现出聪颖过人的特质,传说其七步成诗,日记千言,才名远扬。林聪自幼便立下远大志向,勤奋好学,日夜苦读经史子集,正统三年(1438),23岁的林聪考中举人,次年又高中进士,从此踏上仕途。

林聪,字季聪,号见庵,明永乐十三年(1415)出生于宁德七都峬㟲的伐阅世家。自幼深受家庭文化熏陶,表现出聪颖过人的特质,传说其七步成诗,日记千言,才名远扬。林聪自幼便立下远大志向,勤奋好学,日夜苦读经史子集,正统三年(1438),23岁的林聪考中举人,次年又高中进士,从此踏上仕途。

林聪于正统元年(1436)20岁时,娶梅山村女子汤满娘为妻。汤氏家境殷实,且勤奋好学,通于四书五经,虽容貌普通,然才华出众。林聪听闻后,慕名前往梅山探访,出了数个对子,诗文交流,满娘皆随口答就,且对仗工整,文辞斐然。两人一见钟情,且感情日笃。婚后,满娘不仅在生活上照顾林聪,精神上也是林聪的知己和伴侣。

于是,林聪常到梅山走访,还帮汤氏宗祠修谱并作序。梅山群山拱翠,风景秀美。在林聪的影响下,这个美丽的山村学风日盛。明成化年间,梅山村创办了梅山书馆,林聪欣然赠联:“翠黛蛾眉应验夫人两朝诰轴,青云仕路还期子侄百代书香。”此后,梅山书馆人才辈出,培养了不少优秀学子,为当地的文化发展做出了重要贡献。

杉洋与梅山相距不足30里路。林公的杉洋、满娘的梅山与林聪的七都当年同属宁德县管辖,来往方便。据当地谱序记载,明成化七年(1471),时任都察院右都御史的林聪到梅山探亲期间,听闻林公功德后,亲赴杉洋,实地了解,并将民间流传的林公事迹写成奏疏,上报朝廷。第二年,即明成化八年(1472),明宪宗朱见深颁下圣旨,敕封林亘为“杉洋感应林公忠平王”,下诏在杉洋建忠平王祖殿,享国家祭祀。

因林聪的奏疏获得皇上恩准而颁旨敕封,使得林公信仰由民间自发的信俗活动升级到官府认可的层次,进入朝廷正神行列。这可谓一步登天!从此,忠平王与妈祖、顺天圣母一起成了福建地方民众信仰的三大神明。这一嬗变,林聪起了关键作用。林聪功莫大焉!

得到皇帝敕封后,林公忠平王的信仰迅速向外传播,经过明、清两代和20世纪共数百年的普及,忠平王信仰已遍布闽东全境和闽北、浙南的局部地区。林公忠平王宫庙也随之在各地兴建起来,仅在闽东各县市,目前建有忠平王宫庙或奉祀忠平王神像神位的村落就达1600多个。

在封建社会,皇帝是最高统治者,能得到皇帝御敕是至高无上的荣耀。或许有人会问,朝廷重臣林聪何以上奏并能得到皇帝御批?我想,这除了林亘的事迹显要外,还与林聪为人为官的秉性有关。

林聪所处年代,“时方多故”,是明朝多事之秋。林聪步入仕途时,正值宦官王振专权的黑暗时期。王振怂恿欺骗英宗皇帝北上亲征,50万大军在土木堡被蒙古部落2万部队打败,英宗被擒,王振被杀。后来发生的代宗执位,京都保卫战,立太子之争,南宫复辟,英宗回归掌权和宪宗继位,林聪经历了这些三朝四代的重大事件。其间曾三次被贬,还被打入死牢,幸因忠臣仗义进谏,方保住性命。在那动荡的岁月里,不管是顺境还是逆境,林聪不畏权势、刚正不阿的秉性始终不变,体恤百姓、为民请命的情怀始终不变。从史料记载中,我们可以看到林聪身上闪射出许多为官者的可贵品格。

林聪存心公正,遇事敢言,法之所在,弹劾不避权贵,这是难能可贵的。驸马都尉石璟,纵家人通同军士,以官船装载私盐,违反朝廷禁令,骚扰沿途军民。林聪上奏疏,请求“合将拿送法司,明正其罪,以为贵戚大臣将来之戒”。石璟后被罢官下狱治罪。对皇亲如此,对奸臣更不留情。据现存八卷《林聪奏议》60道奏疏记载,被林聪弹劾的二品以上文臣武将、皇亲国戚、宦官和锦衣卫官员达26人之多。而对蒙冤的案件,他都认真详核,予以纠正。经他之手平反的蒙冤死囚总数不下600人。由于他秉公办事,不偏不倚,赢得百姓的赞誉和朝廷的尊重,“谳狱甚明,清声益振”,朝野内外深孚众望。

为防止错杀案件发生,林聪上《乞缓重狱疏》,提出“春判秋决”的主张,使死刑犯有时间上诉复审,减少冤狱。此主张被皇帝采纳。这一被称为“朝审”的制度,成为明朝的永制,对中国古代司法制度的发展产生了深远影响,林聪的声望也进一步提高。

林聪深谙百姓疾苦,乐为百姓办事。天顺元年(1457),英宗复位。林聪奉命前往山东赈灾,他目睹了百姓的苦难,立即开仓济民,采取了一系列有效赈灾措施,最终救活145万人,百姓对他感恩戴德。回朝复命后,他升为右副都御史。成化二年(1466)淮南、淮北发生饥荒,林聪巡视后,奏请朝廷借贷漕运粮食,用来拯救灾民,百姓感激不尽。林聪的爱民情怀,在民间赢得了良好的口碑。

林聪对家乡的事情非常热心。明正统十二年(1447)其父病故。利用回乡治丧假期,他深入霍童、九都、虎贝、周墩等地体察民情,对农民的疾苦有了较多的了解和同情。当时宁德有个宝丰银矿,曾是明朝官办六大银矿之一。由于多年过量采掘,矿脉已绝。但政府的课银(银税)还在连年增加,年税从最初的36两一直增至3090两。沉重的税赋,银场难以支付,地方官就把税银分摊给百姓负担,“银场额重,民不堪”,百姓怨声载道。林聪深入银场和乡村了解后,两次上疏请求免除宁德银税,最后“竟得减免”,解除了百姓的负担。林聪的家乡情结,500多年后的今天,村民仍在传颂。

林聪的正直性格、爱民情怀和家乡情结,成了他为官之道。抑恶扬善,成了他为官处事的职责。因此,当他到梅山听闻林公事迹后,便深入实地了解搜集,将家乡这位民间“神”的善行义举编撰奏疏上报。了解了林聪这些为官为人秉性后,也就不难理解这件事何以会发生在这位朝廷名臣身上了。

林聪在朝廷还有较广的人脉。与英宗、宪宗父子关系也很密切。正统十四年(1449),“土木之变”爆发,英宗被俘。林聪痛心疾首,多次上疏,猛烈抨击宦官当政的种种弊端,言辞恳切,不畏权贵。景泰元年(1450),他转任刑科都给事中。当时,代宗欲废英宗的皇太子,立己子为太子,众人皆不敢言语,唯独林聪挺身而出,坚决反对,认为此举不合礼制。英宗放还时,代宗担心自身地位受到威胁,想以薄礼迎接,又是林聪站出来,请求备齐銮驾隆重迎接英宗回朝。英宗复位后,林聪被升为都察院左佥都御史。宪宗执位后的成化五年(1469)林聪升都察院右都御史。林聪深得英宗、宪宗父子信重。

再者,明朝为加强对地方的文化治理和精神引导,以维护社会稳定,对一些在民间有广泛影响力、具有“护国佑民”等功绩的人物进行敕封,还有一定的政策。因此,在成化八年(1472),宪宗御准林聪奏疏,敕封林公为忠平王,也是很自然的事。

尚书殿

由此看来,林聪在林公由民间神祇到朝廷正神的嬗变过程,确实起了关键作用,林聪的人格魅力不可低估。而今人在林公新殿旁建“尚书殿”,供祀林尚书,既是对林聪善行的褒扬,也表达了人们对这位本地籍朝廷重臣的怀念。林聪与林公的故事,是闽东地方百姓信仰与官方历史的结合,也是民间英雄与士大夫共同塑造的地域文化记忆。

光阴匆匆,往事悠悠。如今,这个发生在闽东大地美丽的故事已经过去500多年。林公信仰已然在闽东大地广泛传播,丰富了当地的文化内涵,增强了民族的文化自信,其祈福信俗还被列为省级非物质文化遗产,成了一笔文化财富。林公事迹鼓舞和激励了无数仁人志士,成为他们的精神榜样。

岁月沧桑,林公不朽!名卿林聪,“炳如日星”。

(本文原载于《炎黄纵横》2025年第5期,作者为福建省炎黄文化研究会原副会长兼秘书长)