国内同安科举会馆与商人会馆的发展与转型

王日根 郭思涵

同安县在历史上隶属泉州府,如今属厦门市。明清以来,一部分同安人民走出家乡,开拓进取,足迹遍布海内外。纵使在外打拼,乃至落地成家,同安人始终对养育自己的故乡怀有牵挂。出于“敦睦乡谊,合作互助”的愿景,同安人民在各地组建起了以乡缘为纽带的同乡组织。[1]乡友们各自贡献自己的力量,在异域他乡共建起了同安人寄托乡情、遮风避雨的各种同乡组织。时至今日,各地的同乡会、会馆等组织仍能够起到联系各地同安乡亲,增进彼此情义,促进各地同乡交流的重要作用。

一、试馆

同安人民组建会馆的历史相当悠久。明中叶后,福建文化教育日益发达,文风昌盛。据学者统计,明代福建进士多达2116 名,清代 1399 名。[2]同安更是“士笃诗书,科目称盛”。仅明代,同安就出了105名进士,其中武进士11人,武状元1人,举人、贡生更是不胜枚举。[3]众多福建籍官员、考生聚集在京,成立了为他们提供聚会交谊场所的会馆。后来会馆的功能日益完善、规范化,能够给进京赶考的同乡考生提供栖身之所和必要的补给。到了晚清时期,福建籍在京的省、府、州、县属会馆有22座,其中府馆泉郡会馆和县馆同安会馆是同安人所在最集中的两所试馆。[4]

泉郡会馆位于今北京西城区后孙公园。碑刻记载,会馆是“乾隆九年(1744),中翰陈鸿亭陈公之从父、淑齐兄耻园,捐三百金,与乡先生公置”,以便“阖郡之公车、需次朝觐者,得于六千里之外,聚处以聊桑梓之欢”。[5]泉郡会馆主要职能便是给上京考生和在京官员提供相聚寓居之所。但是“旅居乡人,时行时止,来去无常”[6],会馆无人稳定运营。近代以来,又经历了义和团等动乱,再加上科举制废除,不再有考生上京住宿。种种因素之下,会馆一度荒废,惨遭贼人霸占。直到民国二十六年(1937),王大亨等曾受会馆庇荫的在京乡亲痛惜会馆的落寞,才通过法律手段收回了会馆,将其重新修缮,投入使用。王大亨等人对重修后的会馆拟定了较为详尽的规约。一是会馆章程,会馆是泉属各县旅京同乡公共之处所,实行委员制,设有五位执行委员、三位候补委员、五位监察委员。二是住房细则:会馆能够为上京赶考的各县同乡提供住房, “凡非泉属同乡,不得住馆”。维持运营管理的财政收支主要来源于会馆的公产。1937年,泉郡会馆有三所铺房、两段地基、三所住房和一块义地。除了义地以外,其他几处产业大多出租,租金用作馆内运营,每月馆产收入有283元。[7]此外,住馆同乡每月需缴纳一定费用。

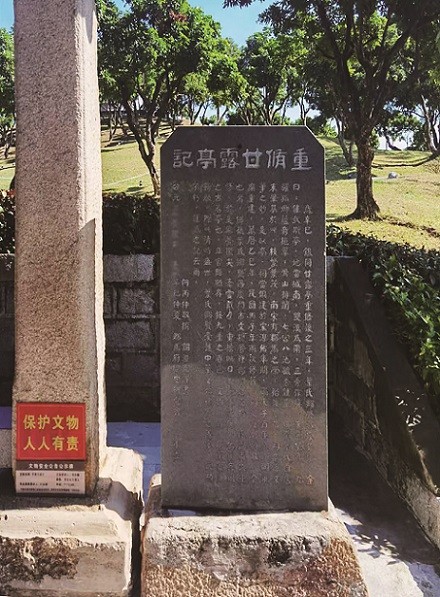

乾隆二十五年(1760),同安人陈胪声在北京自购了一处房产,作为会馆馆址。该馆便自此长期为寓京同安人提供住宿。

陈胪声在乾隆二十五年的碑记中详细记载了会馆创建的经过:“岁丙寅,余与从弟奇烈来谒补,于正阳门大街西板章胡同,典屋以居。屋凡三重,南面,合三十二椽,颇宽敞,可下数十榻。因顾而思曰:吾侪为京官仆马所占,有几,盍以公诸邑人乎。爰稍加修葺,颜其门曰同安会馆。既又虑业非卖者不可久,复于典价外,增其值,而易印券焉。于是邑人之至京师者,皆得欢然相聚于此,无虞乎旅次之湫隘矣。卖屋者顾氏,先后得价银六百四十两,皆余兄弟所捐。适公车诸君子齐集,共议规约。”[8]可见这所会馆是由陈胪声兄弟二人捐资所建,并且在初建时就拟定了规约。

乾隆三十二年(1767),陈胪声记:“余自涖馆事,岁时修葺,特遇阴雨桑土,资用难继,保无飘摇之虞乎。”还好有“农部紫堂李君,购屋在煤市街南头,坐西朝东,凡三进,计十间,费白金三百六十两,俱有契载。于其假归也,充为馆中收税,以备修理之资”。会馆内保存了一块京师同安会馆题捐姓氏石刻,这块碑刻虽然没有留下具体的时间记录,但可知单一次会馆的建设或重修,就有共计27位官员、5位举人为同安会馆捐资,总捐款871两。长久以来同安官员、知识分子的慷慨捐助,使得会馆得以继续为新至京城的乡亲提供帮助。

科举制废除后,同安会馆失去了试馆的职能,但仍然常有在京的同安人往来,并发挥着其社会公益的职能。民国二十六年(1937),泉郡会馆执行委员王大亨、许其田等人就泉郡义园的修整事宜发起倡议,以保证在他乡故去的同乡得以安葬,最后成功筹集八千元,为义地修建围墙。直到民国三十二年(1943),泉郡会馆还住有51人,同安会馆住有25人,除了部分负责杂务的员工外,都是在京漂泊的同安乡里。[9]

二、商人会馆

明清时期,同安凭借地理位置优越,交通便利,北接浙江,南连广东,东通台湾、澎湖,远达海外,成为海上航行的重要通道。加上同安自然条件优越,盛产粮食作物和经济作物(如棉花、甘蔗),还拥有丰富的手工业产品(如盐和陶瓷),为海上贸易提供了多样化的出口商品。加之同安长期受益于泉州港的繁荣,港口设施和贸易经验丰富。这些因素使得同安在明清之际成为海上贸易的重要节点。人们出海经商,自然需要在异乡建立集会、祭祀和联络乡谊的场所。《扬州天妃宫碑记》记载了扬州天妃宫的兴建过程:“有天妃元君庙,歙人程君有容所特建也。扬州古无祀天妃者。相传明中叶闽沽客泛海遇咫风,舟落大洋,众饥渴欲死,仰见天空际有神女见,知为天妃也,群泣拜而迹之……于是,醵金造宫于邗水之上。”[10]

这类由商人建立的会馆,反映了商帮在经商活动中的宗教信仰和乡土情结。他们将妈祖信仰与会馆结合,兴建了许多以妈祖信仰为核心的商帮会馆,这是他们在异乡联络同乡和表达信仰的重要方式。这些会馆与他们出海经商的步调一致,主要分布在沿海省份,比如上海的泉漳会馆、山东烟台的福建会馆,甚至远至辽东沿海的沈阳等地。

上海泉漳会馆是最具代表性、规模最大、组织最为完备、延续时间最长、留下资料最多的福建旅沪同乡组织。[11]它由龙溪(今漳州附郭县)、同安、海澄(今漳州市龙海区及厦门市海沧区部分)三地属商号船主,于乾隆二十二年(1757)集资建成,是福建旅沪的会馆、公所中较早出现的。[12]

商会成员的捐资是泉漳会馆重大修缮项目的主要经费来源。道光年间的碑记中记载了会馆重修时的经费细则,“公资并各捐资统共洋银一千六百六十三员,其兴修资费一切细账另录一簿,贮存司月箱内备查。董事 同邑王志清、海邑颜西圃、龙邑严开兴、同邑杨杰、龙邑欧阳智”。从这块碑刻中可以看出,会馆的资金主要依赖固定会产租金和广泛捐助。它的捐资者涵盖了多个地方和不同类型的主体,包括商号、船只、个人和地方官员,展现了会馆广泛的社会号召力。碑刻也表现了会馆明确的组织结构。董事会成员来自不同区域,以确保资金使用的公正性和透明性。譬如王志清、杨杰就是同安人,代表了同安地区成员的利益。资金账务记录清晰,还设置了存档备查制度,能够保证资金的有效运作。正是因为有了较为稳定的资金来源和运转机制,从乾隆年间初创到晚清民国,会馆能够长期保持很强的活跃性和可持续性。乃至截至1947年,经历了战乱损毁的会馆,其房地产资产仍有房屋73栋、空地5块和仓库1所。[13]

泉漳会馆内设有“天后尊神”(即妈祖)和“关圣尊神”(关公)两位神明。前者是因为“吾邑人旅寄异地,而居市贸易,帆海生涯,皆仰赖天后尊神显庇。俾使时时往来,利益舟顺,而人安也”;后者是因为“吾邑人聚首一堂,情本枌榆,爱如手足,更仰赖关圣尊神灵佑”。庙宇与会馆相结合,形成“前宫后殿与会馆二而一也,合庙堂于会馆也”的双重空间,通过共同的信仰和定期的祭祀仪式,会馆为同乡们提供了聚会、交流、互助,增强凝聚力的空间。[14]由于宗教功能突出,会馆建筑不但有闽南民居的装修特色,还异常精美华丽。

作为一座具有商业性质的会馆,上海泉漳会馆同时承担了多方面的商业职能和社会责任。在商业领域,会馆积极推动地方经济合作与发展。它调查和整理各种实业计划,为同乡提供信息,介绍集资兴办的机会;同时,还调研国货信息,帮助同乡与厂商建立合作关系,推动民族经济振兴。在社会公益方面,会馆致力于保障旅沪同乡的业务权益及生命财产安全,并积极推动教育、医疗和文化事业的发展。它设立了泉漳学校,先后创办了泉漳小学(1907年)和泉漳中学(1926年),用以培养同乡子弟的人才;它创办泉漳医院,救济鳏寡孤独,解决乡人就医问题,为生活困难的人提供了保障;它建立泉漳书报社,搜集与乡人相关的书籍和资料;它修建泉漳公墓,为乡人提供安葬服务。[15]甚至在抗战期间,会馆本身遭受了战争的摧残,学校和医院一度停办,但它依然积极组织抗战救援,筹款建立抗战救济会,并收容无家可归的同乡,展现了极大的社会责任感。通过这些活动,泉漳会馆不仅在经济上发挥了平台作用,也成为同乡互助、社会救济和文化传承的重要力量。[16]

在山东半岛,烟台福建会馆开工于光绪十年(1884),光绪二十三年(1897)建成会馆的核心——供奉妈祖的天后殿,光绪三十二年(1906)正式竣工,这项耗时长、工程大的项目,是由同安人叶庭铭与其父亲主持的。在这座会馆建起之前,福建人就已经在烟台经商、聚集,形成了一股同乡力量。早在明代,烟台就已经修建有天后宫。随着烟台商业之风日益浓厚,许多福建商人前来此地,并组建了大规模的商帮。“逮道光之末,则商号已千余家矣。维时帆船有广帮、潮帮、建帮、宁波帮、关里帮、锦帮之目。”[17]到了光绪年间,这里的福建商人的势力尤为强大,不但在此经商往来,而且会在特定节日展开祭祀庆典,“商船之往来者,以闽省为最多。当福建会馆启建盂兰盆会后,各船亦相继举行。初三日,有雕鸟各船帮恭舁天后圣母像入庙,整齐热闹,观者塞途”[18]。

同安人的足迹遍布全国各地。近至江浙地区,有苏州泉州会馆、温州福建会馆、宁波福建会馆;远至辽东半岛,有曾是中国最北端妈祖庙的沈阳天后宫,有盖州四大会馆之一的盖州福建会馆。在非沿海的省份,也不乏同安人顺着河流前去探索经商的身影,譬如贵州有镇远天后宫、榕江福建会馆等。

三、各地同安会馆的转型

近代以来,科举被取消,近代系统化的商会出现,会馆原有的许多功能被其他组织取代。众多会馆纷纷走上了向近代化转型的道路。大部分地缘性会馆秉承着联络乡谊、凝聚同乡力量的社会责任,转型成为同乡会,如重庆福建会馆转为福建旅渝同乡会;一些商业性较强的会馆转为同业公会和商会,地域色彩也有所减弱;还有一部分会馆在时光的长河中默默坚守,维持运营,在民国以来相当长的一段时间内与商会共存,为身处异地的同乡提供社会服务。[19]

改革开放以来,伴随着经济快速发展和人口流动的加剧,同安籍人士在全国乃至世界各地的分布愈发广泛,同安同乡会在新的历史条件下得到了进一步的发展与重构。此时期的同乡会,一方面继承了传统同乡组织联络乡谊、守望相助的功能,另一方面也开始融入现代社会的组织逻辑与运行机制,逐步走向制度化、组织化和多元化。

20世纪90年代以来,许多地方的同安同乡会相继恢复或新建,特别是在同安籍人口较为集中的城市,如广州、深圳、福州、漳州、厦门、北京、上海等地,相继成立了具有正式注册身份的“同安同乡会”“同安联谊会”或“同安经济促进会”等机构。这些组织多采取理事会制度,有章程、有会费、有组织架构,通常设有会长、副会长、秘书处及若干专业委员会,确保组织运作的常态化。

这些同乡会继续秉承“联络乡谊、合作互助”的宗旨,其功能也逐步拓展,涵盖乡亲事务协调、青年人才培养、老年关怀服务、文化交流推广乃至招商引资等多元职能。例如,一些同乡会定期举办“同安之夜”文艺晚会、“优秀乡亲表彰大会”,以及“同安籍企业家座谈会”等活动,不仅增强了同乡之间的联系,也为同安籍乡亲在外发展提供了资源共享与平台互助的机会。

在公益事业方面,同安同乡会持续发挥桥梁作用,汇聚乡亲力量,积极参与扶贫济困、助学兴教、抗灾捐款等社会公益事务。如某些地区的同安同乡会设立了“同安助学基金”,资助困难家庭子弟完成学业;还有些同乡会定期组织义诊、为年长乡亲提供医疗支持等服务。这些活动既延续了传统乡土社会中“守望相助”的精神,也体现了新时代同乡组织在社会治理中的积极角色。

21世纪以来,随着信息技术的飞速发展,一些同安同乡会亦顺应时代潮流,建立了微信公众号、微信群、官方网站等数字平台,形成了跨区域、多层级的信息交流网络。近年来,在国家大力推动“乡村振兴”“回归建设”与“民间对外交流”的背景下,同安同乡会的作用再度凸显。一些同乡会积极响应号召,组织乡亲返乡投资、兴办企业、建设家乡,为地方经济发展注入新的活力。同时,部分同乡组织还充当中介力量,促进地方政府与在外乡亲之间的沟通协调,使得“以乡情为纽带、以发展为导向”的资源回流机制逐渐形成。

改革开放以来的同安同乡会已不再只是传统意义上的“血缘与乡谊联合体”,它演变为集文化传承、社会互助、经济合作与公益服务于一体的综合性社团组织,是在新时代社会结构下不断转型升级的“社会服务平台”与“文化传承载体”。它在新时代背景下继续发挥着连接四方同安人的重要纽带作用,并在家乡发展与全球网络构建中扮演着不可忽视的角色。

随着时代的发展,同安会馆的形式和功能发生了变化,但它们作为同安人重要纽带的地位始终没有改变。在新的历史时期,同安会馆将继续发挥重要作用,为同安人的发展和同安文化的传播做出新的贡献。

(本文原载于《炎黄纵横》2025年第5期,作者王日根为厦门大学教授、博士生导师;郭思涵为厦门大学研究生)

注:

[1]王日根:《海内外同安会馆的发展与同安人文精神》,中国人民政治协商会议福建省同安县委员会文史资料工作组编:《同安文史资料》第十八辑,1999年,第149页。

[2]何炳棣:《中华帝国的成功阶梯:科举与社会流动,1368-1911》,NewYork and London: Columbia University Press,1967年,第 227-229页。

[3]陈金城:《宋明时代同安的学校与科举》,中国人民政治协商会议福建省同安县委员会文史资料工作组编:《同安文史资料》第十辑,1990年,第4页。

[4]李景铭:《〈闽中会馆志〉凡例》,《闽中会馆志》卷1,1943年刊印本。

[5][6][7][8][9]李景铭:《闽中会馆志》,王日根、薛鹏志编纂:《中国会馆志资料集成》卷1,厦门大学出版社2013年版,第565页、第401页、第400页、第566页、第562页。

[10](清)魏禧:《扬州天妃宫碑记》,《魏叔子文集外篇》卷16,中华书局2003年版,第133页。

[11]高红霞:《福建旅沪同乡团体述略》,《学术月刊》2001年第11期。

[12]《兴修泉漳会馆碑》,上海博物馆图书资料室编:《上海碑刻资料选辑》,上海人民出版社1980年版,第236页。

[13]见《泉漳会馆地产一览表》《泉漳会馆地产收益一览表》,《泉漳特刊》1948年4月,第49页。

[14]《泉漳会馆兴修碑记》,《泉漳特刊》1948年4月,第13页。

[15]《上海泉漳会馆章程》,《泉漳特刊》1948年4月,第5页。

[16]黄建中:《与泉漳同乡共勉》,《泉漳特刊》1948年4月,第26页。

[17]民国《福山县志稿》卷5《商埠志》,第120页。

[18]《烟台近事》,《申报》1889年9月11日,第2版。

[19]万江红、涂上飙:《民国会馆的演变及其衰亡原因探析》,《江汉论坛》2001年第4期。