夏代闽中地区社会性质初探

杨 琮

关于夏代,在中国古代文献中就有明确的记载,如《禹贡》《竹书纪年》《史记》等。而且对夏王室的姓名、谱系都有记录,夏代始终被史学界认为是中国王朝历史的开端。

中国社会科学院考古研究所的考古工作者在河南偃师二里头遗址中曾经发掘、探索了多年,认为“二里头文化”就是夏文化,二里头遗址即夏都所在地。[1]

对于距离中原非常偏远的福建沿海地区来说,虽然也受到了中原文化或多或少的辐射,但是肯定不会存在与中原地区相同的夏文化。所以,我们把福州地区距今4000年至3500年前这段时间,作为夏代历史的时空范畴来看待。换一种说法就是:福州地区新石器时代晚期之后到商代之前的历史文化,我们把它框定在夏代范围。

一、考古发现夏代闽中地方文化遗存

闽中地区发现的距今4000年到3500年间的古代遗址,目前比较典型的有福清东张遗址的中层遗存、闽侯庄边山遗址的上层遗存、霞浦黄瓜山遗址、武夷山葫芦山遗址等。

1.福清东张遗址

福清东张遗址是1957年进行文物调查时发现的,同年12月进行了复查,1958年春又进行了发掘。东张遗址共有上中下三个不同时期的文化堆积层:上层是商周以后的堆积层,中层则是介于这两个时代之间的文化堆积层,下层是新石器时代晚期的昙石山文化遗存。

考古工作者们在其中层清理出一座房屋基址,是一座平面长方形的房屋。房子的墙基是用石块叠筑而成的,房子内有一个用石块围筑的灶。在房子的地面上还发现有砺石、石刀、石戈、石环以及大量的陶纺轮等。

在东张遗址的中层还发现有一些灰坑(陶窑或窖藏)和圆形灶址。

出土的遗物主要有石器、陶器和兽骨等。石器有锛、镞、刀、矛、戈等;陶器可分为夹砂粗陶、泥质软陶、泥质硬陶、彩陶几类,其中橙黄软陶、灰硬陶的器表多数施黑衣、红衣(赭衣)。陶器器形有尊、簋、盆、钵、罐、瓮、盆、碗、豆、纺轮和网坠等。[2]

2.闽侯庄边山遗址

闽侯庄边山遗址于1960年和1982年先后经过两次考古发掘,取得了一定的收获。在遗址的上层发现了与东张中层类同的文化遗存。两次发掘都只发现了一些灰坑和蛤蜊壳坑。上层出土的遗物主要有石器、陶器、贝器和骨器等。

出土的石器有锛、凿、刀、镞等;贝器有铲、刀等;骨器有镞、凿、刀等。陶器有夹砂陶、泥质软陶、泥质硬陶几类,橙黄软陶、灰硬陶的器表多数施黑衣、红衣(赭衣)或彩绘,器形有釜、罐、尊、盆、钵、簋、豆、壶、盘、勺以及器盖、器座、支脚和陶拍、纺轮、网坠等。[3]

3.霞浦黄瓜山遗址

霞浦黄瓜山遗址于1987年发现,1989年和2002年进行了两次考古发掘。黄瓜山遗址的上下文化层都在夏代范围内。遗址中发现两条排水沟,两座房屋的柱洞遗存以及四个灶坑、二个灰坑遗迹。出土的遗物有石器、骨器和陶器以及各种咸水和淡水贝壳等。

石器有锛、镞、凿、戈、矛、砺石以及璜、环等;骨器有锥、匕、柄状器、骨管和饰品等。陶器有夹砂陶、泥质软陶、泥质硬陶几类,彩陶比较丰富,橙黄软陶、灰硬陶的器表多数施黑衣、红衣(赭衣),夹砂陶器有釜、罐、盆、钵、甗形器、篓形器及支脚、支垫等,泥质陶器则有豆、盘、盆、簋、杯等。

第一次发掘时取遗址下层贝壳标本的碳14测年为距今3915±60年。第二次发掘的标本测了7个年代数据,综合为距今3500—4300年间。[4]

4.武夷山葫芦山遗址

1990年,在武夷山的葫芦山处,考古工作者们发掘了一处三叠层遗址,遗址下层为夏代早期窑址;遗址中层为夏代晚期至商初的房基;遗址上层为商周时期的遗迹遗存。[5]在这处遗址的夏代遗存中,除了出土了大量的黑衣、赭衣、红衣陶器外,还发现了部分彩陶器和彩陶纺轮等。这处遗址让我们认识到夏代的“东张文化”已经延伸到了闽北山区。

5.其他遗址

在浙江西南的江山、浙东南的温州,以及闽北光泽的马岭、浦城的管九村、延平的樟湖坂等地都有发掘到内涵相类同的夏代遗存;在闽江下游的闽侯昙石山、仁山、坪峰山、大坪顶、芝山、白头山、霞浦屏风山[6]以及沿海的平潭岛、马祖炽坪陇等遗址都发掘到文化内涵相同的夏代遗存。

二、夏代闽中地方文化的定名、范围与内涵

1.夏代闽中地方文化的定名

在20世纪的五六十年代,福建地区的田野考古还是初创时期,东张遗址考古发掘者已经看出东张中层遗存是一种全新的考古学文化,并判定出东张遗址中层文化晚于东张下层的新石器时代文化(昙石山文化),而早于上层的商周青铜文化[7]。有学者把这一文化遗存暂定为“东张中层文化类型”[8];也有的学者把它直接定名为“东张文化”[9]。

后来在庄边山遗址的上层,发现了与东张中层相同的文化遗存[10]。有的学者称它为“庄边山上层类型”文化[11]。后来在霞浦黄瓜山遗址发掘到单纯的这种文化遗存,又称为“黄瓜山文化”[12]。

由于早晚三个遗址的发掘,形成了三种不同遗址的文化命名,其实都是同一个考古学文化。根据考古学文化命名的基本原则,应该用首次发现和认识这个文化的遗址命名,即“东张文化”。

闽中新石器时代晚期的昙石山文化遗存的年代下限是距今4300年的时间点,晚于昙石山文化的“东张文化”的年代是距今4000—3500年间,已经是学术界的共识。这就把文献记载的夏王朝年代基本包括在其中了。

2.夏代闽中地区遗存的范围和文化内涵

夏代闽中的“东张文化”不仅分布于闽江下游和闽东地区。它实际上也覆盖了闽江上游、浙西南山区和整个瓯江流域,分布面积比以往认识的区域大了几倍。

“东张文化”的内涵中,生产工具普遍以小型石器为主,除了各种石斧、石锛等传统生产工具外,掐穗的石刀明显增多;武器类的石箭镞和石钺、石矛明显增多,石戈出现。特别是武器类方面,如石箭镞、石矛和石戈、石钺等,都磨制得较精细。在生活陶器的烧造技术方面也有明显的提高,出现了许多大型的陶器,特别是出现了大口高领的尊类器。除了部分橙黄陶火候稍低、胎质稍软外,大部分陶器胎质坚硬。陶器普遍施以陶衣,有黑衣、红衣(赭衣)等;印纹硬陶占有一定的比例。彩绘陶器的出现是这一时期最重要的文化特点,彩陶颜色以黑、红(赭)为主,图案是各式各样的几何形纹样。

同时,我们也能看到夏代“东张文化”在这一广大地区文化面貌大同之下,仍有地域性的小差异:闽江下游、瓯江下游等沿海地区彩陶文化丰富多彩,在陶器中占了很大的比例。闽江上游、瓯江上游的内陆山区,彩陶器明显地减少;但是,黑衣和红衣(赭衣)陶器仍然占有主要地位。彩绘陶器的多寡,是沿海地区和内陆山区陶器文化中最明显的分水岭。可以分为沿海类型和山区类型两种:沿海类型可称为“黄瓜山类型”,山区类型可称为“葫芦山类型”。

三、夏代闽中地区的社会经济与文化

1.农业生产的水平

闽中夏代时期,社会生产力和农业经济在新石器时代晚期昙石山文化的基础上有了一定的发展。

在黄瓜山遗址提取的碳标本中鉴定出了大麦的种子和颖壳,还有小麦的种子等。[13]它反映出了黄瓜山村落遗址的人们在农业经济方面不仅拥有了水稻的种植,而且出现了小麦和大麦的种植。

在霞浦的屏风山遗址中,所出土的植物遗存有稻、粟、黍三种,稻米和水稻穗轴占所有谷物遗存的96.5%。[14]

以上这些考古发掘所出土的实物资料,可以证明到了夏代晚期,东张文化地区的居民除了大量种植水稻之外,还已经种植有大麦、小麦、粟、黍等旱地农作物。

黄瓜山遗址出土碳化的大麦、水稻和小麦

在黄瓜山遗址的下层出土了5件骨匕(骨刀),在上层出土了9件骨匕(骨刀)和15件石刀的残片;[15]在庄边山遗址上层出土了贝铲20件,贝刀7件。[16]它们都是农作物种植和收割的工具。从这些农业工具的使用方面来看,夏代闽中的农业生产还没有完全走出原始农业“火耕水耨”的状态。

2.手工业的发展

夏代闽中居民的手工业生产,虽然延续了新石器时代晚期昙石山文化居民所特有的传统方式,但在陶器的烧制和石器的制作方面还是有了一定的进步;在纺织业和建筑业方面也有了进一步的提高。

(1)陶器的生产

在陶器的生产方面,泥质陶器增多了不少,印纹硬陶器也开始出现了。特别到了东张文化的后期,硬陶器生产的比例更是持续地增大。

这个时期陶器最大的变化、也是其最主要的特点即是橙黄陶的出现和流行;陶器的外表普遍涂施了黑色或赭色的陶衣。同时用这种黑色或赭色的涂料在陶器的内外口沿处以及外表面上均描绘了各种各样的几何形纹饰、图案,有学者称其为“泥釉”。和以前没有涂料的陶器比,这类涂衣陶器皿的吸水率大大降低了。

由于农业的发展,炊煮器中除了陶釜之外,还出现了陶甗,并逐步地增加。盛储器中出现了鱼篓形罐和其他的鱼篓形陶器,这种陶器是将陶泥胎糊进竹编的鱼篓之中,放入陶窑中烧制出来的。

这时期的陶器,除了彩绘纹饰以外,印纹装饰亦非常普遍。印纹种类越来越多,有绳纹、席纹、篮纹、云雷纹、条纹、交错条纹、曲折纹、栅篱纹、方格纹、网络纹、叶脉纹等。刻划纹中多斜线三角或波折纹;还有压印的纹饰,主要是贝印纹,还有刻划的水波纹等。印纹硬陶在这个时期有了很大的进步。

(2)石器制造

在出土石器方面,这个时期出土石锛的数量特别多,远超昙石山文化遗址的比例。这些磨制精细的小型石锛,被公认是当时制作木器的手工工具,起到了现在刨子和凿子的使用功效。在这时期的遗址中都有较多的发现。这些均反映了夏代福建地区手工业的进步。这既说明了社会生产力的进步,也说明了手工业与农业在逐步地分离。

在石器中出现了兵器的类别,例如在东张文化时期的各个遗址中所出土的石矛和石钺的数量均有明显的增加。石戈就是这个时期新出现的兵器品种,明显是受到北方地区同类石兵器和青铜兵器的影响而产生的。在东张文化的各个遗址中所出土的石镞、石戈,大多都磨制得十分精美,显示出了当时石器精磨技术的进步和普及,同时也反映了战争的频繁。

(3)玉器的生产

在黄瓜山遗址第一次考古发掘时,在遗址下层出土有“灰白色的琮形器”,上层出土有灰白色的环,[17]这些应该是属于那种受蚀白化了的玉琮和玉环。在黄瓜山遗址第二次考古发掘时,在遗址上层也出土了1件残玉环(钏),玉质灰绿色,内径6.2厘米。[18]这个时期的玉器除了玉琮是新发现的礼器之外,其余玉器装饰品基本是新石器时代晚期状态的延续。

(4)木制与竹编业

黄瓜山遗址中发现的较大型的干栏式建筑,也说明了木屋建筑技术对于治木水平的要求有了一定的提高。另外,这个时期石刀的出现和发展,也表明了它不仅是用于农业的收割,而且对于修削木器和竹篾的手工劳动来说亦是十分重要的。这时期各遗址中鱼篓模印陶器的出现,也实证了竹编业的发达。因为制作每件鱼篓形陶器时,他们都是要烧毁一件竹篓的。

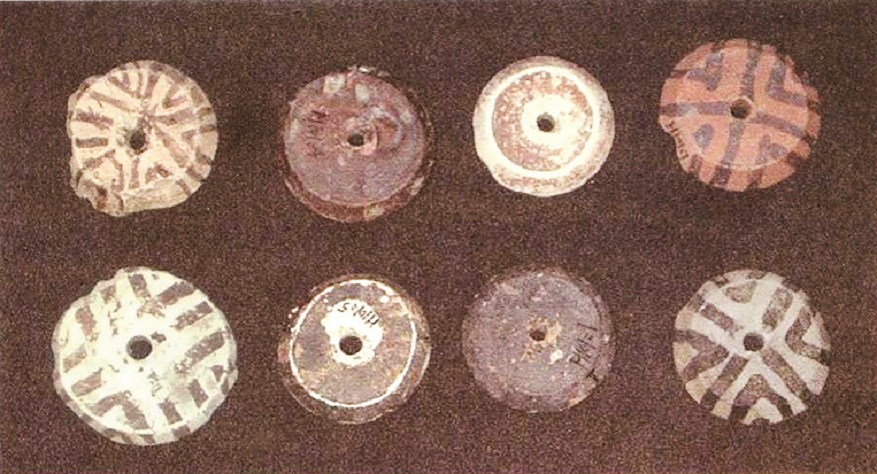

(5)纺织业

在东张文化的各个遗址中,彩陶纺轮的出土数量都是超过了新石器时代晚期的昙石山文化的遗址的。有的遗址出土陶纺轮的数量非常之多,这种纺线工具的急剧增多,反映出了纺织业生产规模的扩大。而陶纺轮中,彩绘纺轮的数量又占了压倒性的优势,彩陶纺轮的纹饰表现也只有几种形式,但是为主的曲折和放射性图案却成为了当时的主流。这也说明当时的人们对纺织业和纺织工具的重视。

(6)建筑业

黄瓜山遗址出土的彩陶和黑衣陶纺轮

东张文化时期的居住建筑遗址,比新石器时代晚期昙石山文化的建筑遗迹发现得更多一些了。如在东张遗址的中层,考古工作者就清理出一座房屋的基址(F2),这是一座建筑在地表面上的,平面作长方形的房屋。房屋的方向朝东南,进深4.5米、面宽8.5米。房子的墙基是用石块叠筑的,空隙处填塞有草泥土。地面先铺了一层的草泥土,厚10—20厘米,于其上再抹一层厚1厘米左右的黄色泥浆,然后用火来焙烧。从房子里面发现有大量的草泥烧土堆积来看,推测这座房子的墙壁也是敷上草泥土而后经火烧过的。[19]东张遗址中层发现的这座夏代的房屋建筑,与东张遗址下层昙石山文化时期的半地穴式的房屋相比较,无论是建筑面积还是建筑技术,都有了很大的提高。而在昙石山遗址中层发现的房屋遗迹却比较简单,无法与东张遗址中层的房屋比肩。

在黄瓜山遗址第一次发掘时,清理出两座房屋遗迹,其中一座房屋共发现有柱洞17个,大体上由纵向和横向的各四排所组成,柱洞的间距纵向为1.5—2米,横向则为2—3米,由这些排列有序的柱洞所构成的建筑略呈长方形,长9米、宽7米,面积60多平方米,[20]应该是一座较大型的干栏式房屋。

从上述已发现的这两处夏代不同形式的房屋遗迹来看,夏代闽中的建筑业和建筑技术与新石器时代晚期的相比较,是具有一定的发展和提高的。

3.饮食生活与家畜的饲养

夏代东张文化时期先民的饮食生活,在延续昙石山文化时期饮食生活习惯的基础之上,又有了更加多样化的进步。其主食方面,在昙石山文化时期已有的稻、黍之外,又增加了粟、大麦和小麦等旱地粮食。副食品还是延续了新石器时代晚期以来捕猎野生动物、捕捞鱼类和各种贝类等做法。但是在肉类食物中,家养的猪、狗类的数量有了进一步的增加。

在炊煮食物方面,除了传统的夹砂陶釜、陶盆、陶罐类以外,蒸饭和蒸各类食物的陶甗也已经出现。甗是一种蒸具,它的出现表明人类炊煮方法的一大进步,不但可以煮食,还可以蒸食。陶甗出现以后,很快就流行了起来,逐渐成为炊蒸主食及副食品的重要炊具之一。

由于有了水稻以及旱地黍、粟、大麦和小麦等农作物的扩大种植,才保证了家畜的饲养能够得到进一步的发展和扩大,人工饲养的家畜已经成为人们肉食比较固定的来源。在霞浦屏风山遗址中,出土有猪、狗的遗骸;在闽侯白头山遗址的东张文化“黄瓜山类型”地层中,也发现了家养狗的遗骸。这些均反映出当时各个村落的居民普遍都饲养了家畜的现象。在黄瓜山遗址出土的动物骨骼中,家猪的数量占25%以上。这些迹象亦表明了家畜饲养已经成为人们肉食的重要来源。[21]

4.渔猎与采集的辅助经济

夏代的闽中,粮食的种植和家畜的饲养虽然有了很大的发展,但是渔猎与采集仍然是社会经济的重要补充部分。

在黄瓜山居住遗址中发现有四个灶坑,其坑内均堆积有烧骨的遗存。在其中的两个灰坑中,亦发现有贝壳堆积,有的还有骨器遗存。[22]在昙石山遗址中的东张文化“黄瓜山类型”灰坑中也出土有兽骨、龟板等。在庄边山遗址的先后两次发掘中,在上层(东张文化“黄瓜山类型”)的遗迹中都先后发现了一个和六个不等的蛤蜊壳坑,坑内都是贝壳堆积。[23]这些遗迹和遗物现象,都是先民生活中渔猎和采集经济的具体反映。

黄瓜山遗址在第二次发掘时,仅在一个灰坑中就采集了种类繁多的贝类标本。这些贝壳的种类有:腹足类马蹄螺科的锈凹螺;蝾螺科的粒花冠小月螺、八蝾螺厣;蜓螺科的渔舟蜒螺、锦蜒螺;汇螺科的珠带拟蟹守螺;玉螺科的玉螺;骨螺科的红螺、黄口荔枝螺;骨螺科的一种螺;瓣锶类蚶科的泥蚶;不等蛤科的海月贝(又名窗贝);牡蛎科的僧帽牡蛎;蚬科的河蚬;帘蛤科的文蛤、青蛤。[24]从这个灰坑的遗存物中即可窥斑见豹,能够了解到东张文化“黄瓜山类型”居民生活的状况,他们从事狩猎、渔捞以及对海洋贝类和淡水贝类的采集等劳动生产,这些劳作在他们的生活中仍旧占有重要的位置。

在霞浦的屏风山遗址中,出土的动物遗骸有猪、鹿、狗及小型食肉类动物以及鱼类、贝类等海生动物骨骼和贝壳。贝壳以泥蚶、牡蛎为主,还有丽文蛤、青蛤、蝾螺等。其中鹿及小型食肉类动物等都是当时猎获的猎物;鱼类、贝类等海生动物骨骼和各种海贝类,都是屏风山遗址的居民在河、海中捕捞和采集的副食品。在屏风山遗址中,还发现有少量的桃核等果核,这些应该是当时的居民采集野果食用的物证。

在闽侯白头山遗址的考古发掘时,东张文化“黄瓜山类型”的地层中发现了贝壳堆积,其中含99%的河蚬及牡蛎,另外还出土有鸟类、鱼类、龟甲、象牙等动物骨骼。[25]

从闽中各处夏代的遗存中所发现的各种动物的骨骼,除了家猪、家犬之外,均是人们猎获的野生动物,这也证明了当时各个村落除了农业耕种已经成为主要产业之外,外出狩猎、渔捞和采摘水果仍是当时人们重要的生产活动。

四、夏代闽中地区文化的社会性质

我们从考古发现的闽江上下游广泛分布的这一时期的遗址和遗存中,可以看到夏代东张文化时期,在福建地区的中、北部的闽江流域以及浙南地区的瓯江流域的范围内,考古学文化的面貌都呈现出大同小异的现象。在这个大的文化圈中存在的小异,就是沿海和山区文化面貌的差异。这些差异,主要是由来自沿海与山区各自史前文化中不同的文化传统所造成的。

夏代东张文化时期,随着农业生产的发展,水稻和各种旱地农作物种植的扩大,人们的村落定居生活得到了进一步的稳定。这不仅体现在新石器时代晚期昙石山文化时期闽中各地,特别是闽江上下游较小范围的氏族组织,到了夏代不断地发展壮大,人们的交流活动、村落之间的联系、部族之间的联络都在不断地加强,这些关系密切的氏族部落,为了应付与周边地域不同族群的战争以及对于土地、资源的争夺,建立了更为密切的联合组织,形成了较为庞大的氏族联合体——部落联盟。

这时期特别是石戈的出现,石矛、石箭镞等兵器的出现和不断增多,均反映出部落、族群对外战争的加剧。青铜器尚未发现,说明冶铜和铸造技术这时期还未传入闽中。但是受到中原地区青铜文化扩散的影响,仿铜石器如戈、矛等已经流行。石璋、石圭类的礼器也已经有了个别的发现。

这个时代,闽中地区的人口有所增加,村落分布有了进一步的扩大。在部落关系方面也可以看到其联系愈发密切,以至部落联盟终于形成。部落联盟的社会组织促进了社会文化的交流与融合,正是这种文化的交融,形成了一个区域较大的文化共同体,这个共同体造就了一个文化的民族——闽越族。

夏代闽中地区出现部落联盟已经比中原地区整整晚了一个时代,中原地区在新石器时代晚期就已形成了部落联盟,并且国家的雏形也已经出现。但在闽中地区,则是到了相当于中原地区的夏代东张文化时期时,由于生产力的发展,人口的增多,使得贫富分化进一步加大了,同时产生了阶级的区分,而部落之间的战争与文化的交流亦相互影响,由此产生的氏族部落联合体亦在逐渐地完善。这个不断扩大的部落联盟即是闽越民族的雏形,在这样一个承前启后的时代,以共同的语言和物质文化为基础的民族共同体,此时业已形成。

我们根据福建地区考古所发现的物质遗存,赞同许多考古研究者提出的这一时期还处于新石器时代末期的说法。但是它已走到了阶级社会的门槛前。

在闽中地区,夏代之时,虽然史前史还没有落幕,但是,文明史的晨曦已经出现了。

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2025年第4期,作者为福建博物院原院长)

注:

[1]中国社会科学院考古研究所编著:《中国考古学——夏商卷》,中国社会科学出版社2003年版,第25-27页。

[2][7][19]福建省文管会:《福建东张新石器时代遗址发掘报告》,《考古》1965年第2期。

[3][10][16][23]福建省博物馆:《福建闽侯庄边山遗址发掘报告》,《考古学报》1998年第2期。

[4]福建省博物馆:《福建霞浦黄瓜山遗址发掘报告》,《福建文博》1994年第1期;福建博物院:《福建霞浦黄瓜山遗址第二次发掘》,《福建文博》2004年第3期。

[5]杨琮、陈子文:《葫芦山古陶窑窑址发掘的初步认识》,《福建文博》1993年第1、2期合刊。

[6]福建省昙石山遗址博物馆编著:《闽江下游流域史前遗址考古调查与研究》,科学出版社2018年版,第20-350页。

[8]陈存洗、杨琮:《福建新石器时代文化特征与年代初论》,《福建历史文化与博物馆学研究》,福建教育出版社1993年版,第42-51页。

[9]陈国强:《闽台史前考古的发现与展望》,《福建历史文化与博物馆学研究》,福建教育出版社1993年版,第19-25页。

[11]林公务:《福建境内史前文化的基本特点及区系类型》,《福建历史文化与博物馆学研究》,福建教育出版社1993年版,第76页。

[12][17][20][22]福建省博物馆:《福建霞浦黄瓜山遗址发掘报告》,《福建文博》1994年第1期。

[13]林公务:《福建黄瓜山遗址与台湾海峡两岸史前文化的交流》,《福建文博》2003年第1期。

[14]黄运明:《霞浦屏风山遗址》,载《浮海阙地 百年求索——福建文物考古集萃》,福建教育出版社2021年版,第105-106页。

[15]福建省博物馆:《福建霞黄瓜山遗址发掘报告》,《福建文博》1994年第1期。上层出土的15件仅存顶端和刃部的残石器,我们认为是废弃的石刀的残片。

[18][24]福建博物院:《福建霞浦黄瓜山遗址第二次发掘》,《福建文博》2004年第3期。

[21]焦天龙、范雪春著:《福建与南岛语族》,科学出版社2020年版,第121页。

[25]蔡喜鹏:《闽侯白头山遗址》,载《浮海阙地 百年求索——福建文物考古集萃》,福建教育出版社2021年版,第74-75页。