1895—1948年间的两岸故事

汪毅夫

我们经常说也经常听到和看到“海峡两岸”一语。在今天,“海峡两岸”是使用频率很高的常用语。那么,偌大个中国始于何时、由于何事而地分海峡两岸?中国地分海峡两岸始于1895年、由于《马关条约》割让台湾。

现在,我分三个系列讲讲1895—1948年间的两岸故事。

一、《马关条约》的系列悲剧情节

《马关条约》是中国的国耻,是中国人民爱国主义教育的反面教材。

1895年4月17日(农历三月二十三日),腐败无能的清廷被迫派代表李鸿章、李经方在日本马关(今日本下关市)春帆楼同日本代表伊藤博文、陆奥宗光签订了《中日讲和条约》,由于下关古名赤间关,日语“间”的读音近于汉语的“马”,中译名赤马关简称马关,所以《中日讲和条约》通常称为《马关条约》。

《马关条约》签订那天正是“妈祖生辰”,是最受台湾民众信奉、被认为对台湾民生最多庇佑的神明妈祖的“庆诞日”。民族弱乱,台湾同胞首当其冲:割台祸起,连神明也爱莫能助。

《马关条约》规定:中国将辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛“永远让与日本”。其中,辽东半岛是满清的发祥之地,清廷居然也签约忍让给日人,可见其腐败无能到了何等程度。《马关条约》签订后,发生了戏剧性变化。4月23日,俄、德、法三国向日本提出“忠告”并用武力威胁,要求日本放弃对中国辽东半岛的“永久占领”。日本政府很快作出反应,日皇于5月3日宣布“接受三国之忠告,放弃对于辽东半岛的永久占领权”,并胁迫清廷为此增加赔款三千万两库平银。帝国主义列强在中国的土地上争权夺利,其结局却是让受害的中国追加赔款!此亦为令中国人扼腕、切齿、仰天长叹之奇耻大辱也。

《马关条约》规定,自5月8日(农历四月十四日)批准换约后6个月、12个月内各付赔款五千万两库平银,其余一亿两递年于2年内、3年内、4年内、5年内、6年内交清。然而,《马关条约》签订后,又追加赔款三千万两。

《马关条约》规定,双方批准换约之日为5月8日。又规定:“本约批准互换之后,限两年之内,日本准中国让与地方人民愿迁居让与地方之外者,任便变卖所有产业退去界外,但限满之后尚未迁徙者,酌宜视为日本臣民。”质言之,两年后的1897年5月8日为“台民去留”的最后限期,逾期仍留居台湾的中国人即被动地丧失中国国籍,被动地沦为“日本臣民”,沦为日本的“二等公民”!这是日人在中国土地上,也是清廷在中国历史上犯下的又一宗大罪。对于台湾人民来说,则是其痛苦的“特殊的历史遭遇”。

《马关条约》签订前,中日双方议定1895年农历三月初五日至二十六日停战。《清实录》1895年农历三月初八日记,“向来两国议和,先定停战日期,和议不成,仍即开战。此次议定停战,自初五至二十六,亦只二十一日,彼不允台、澎,李鸿章按公法与之力争,而彼坚执如故”;又记,“现在奉天、直隶、山东,日允停战二十一日,而彼图攻台湾,不在停战之列”。就在停战协议生效前几天,农历二月二十九日,日舰突然犯澎湖,将战火延烧到台海。

《马关条约》规定,割让台湾“限于本约批准后两个月交接清楚”,即5月8日两个月后的7月8日,而不是4月17日两个月后的6月17日“交接”。然而,在日据台湾的50年里,日据台湾当局始终以6月17日为其“始政纪念日”(台湾人民则以是日为“耻政纪念日”)。日人占我台湾,按捺不住狼子野心,迫不及待也。

《马关条约》规定,有关“让与地方”的勘界,应于批准换约一年内“竣事”。然而,日人在1895年之前已完成台湾地图的测绘,提前为侵略台湾做好了准备,诚可谓早就“图”谋不轨也!

二、乙未之役的连环画故事

乙未之役也称乙未割台之役,指1895年《马关条约》签订后台湾军民抵制和抵抗日军入侵的斗争和战争。台湾军民抵抗日军入侵的乙未之役,从1895年农历三月二十三日至九月初三日,打了5个月又10天。也就是说,乙未之役将甲午之役(中日战争)延长了5个月又10天。乙未之役参战的主力之一是来自大陆、坚持戍守台湾的军人(据陈孔立《台湾史纲要》,其总数为3.3万人),所以说乙未之役是台湾军民抵抗日军入侵的斗争和战争。

乙未之役的5个月又10天,有着连环画般的历史故事,如:台湾举人的公车上书,台湾民主国的“自主保台”,易顺鼎逆行入台,杨泗洪、吴彭年等英勇捐躯,许南英全程打完乙未之役。

兹一一简而言之。

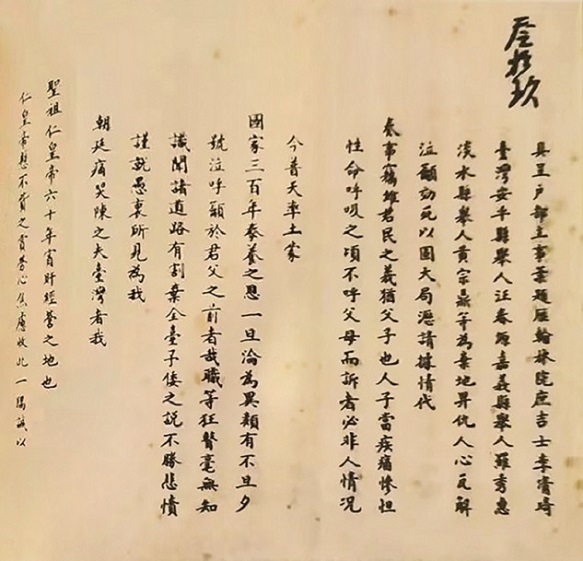

关于台湾举人的公车上书。《马关条约》签订之后、换约之前,普天忠愤,全国各地(包括台湾)兴起请愿运动,呼吁朝廷万勿批准条约。在京参加会试的台湾举人汪春源、黄宗鼎、罗秀惠,取得在京任职的台湾进士李清琦、叶题雁的“印结”和支持,共同向都察院上书,抵制《马关条约》、抵制割台之议,其文称“台民忠勇可用”,呼吁朝廷万勿割弃台湾和台民。此即台湾举人的公车上书。据康有为《康南海先生自订年谱》,他亲见台湾举人“垂涕而请命”,路人“莫不哀之”的情形,“时以为士气可用,乃以一日二夜成万言书(作者按:即《上清帝第二书》),请拒和、变法、迁都三者”。康有为发起十八省举人的公车上书,是受到台湾举人的公车上书的启发。

台湾举人汪春源、罗秀惠、黄宗鼎的公车上书

关于台湾民主国。陈孔立《台湾历史纲要》(九州出版社1996年版)记:1895年农历四月二十一日,“以丘逢甲为首的地方绅士集议于台北筹防局,请唐景崧暂摄台湾政事,并以全台绅民名义致电总理衙门、南北洋通商大臣以及闽浙总督等,表示将不得不自主保台。电文如下:‘敬禀者:台湾属倭,万民不服。迭请唐抚院代奏台民下情,而事难挽回,如赤子之失父母,悲惨曷极!伏查台湾为朝廷弃地,百姓无依,唯有死守,据为岛国,遥戴皇灵,为南洋屏蔽。唯须有人统率,众议坚留唐抚台,仍理台事,并请刘镇永福镇守台南。一面恳请各国查照割地绅民不服公法,从公剖断,台湾应作何处置,再送唐抚入京、刘镇回任。台民此举,无非恋戴皇清,图固守以待转机。情急万紧,伏乞代为电奏。’”又记:1895年农历五月初二日,“台湾民主国正式成立。典礼极为隆重。士绅民众数千人齐集巡抚衙门,向唐景崧献国旗、国玺及总统印。国旗仿清朝青龙旗样式,为蓝地黄虎旗,龙在天,虎在地,以示尊卑;虎首内向,尾高首下,以示臣服于清。唐景崧‘朝服出,望阙九叩首,旋北面受任’,改年号为‘永清’”。应该看到,“自主保台”的动机,乃是推延台湾交割之期以待转机(如辽东半岛式的转机);推延台湾交割之期也是对日军入侵的一种抵制。《台湾历史纲要》对唐景崧、丘逢甲筹立的台湾民主国有精准的定性:“台湾民主国是在面临日本侵略者即将武装侵占台湾的危急形势下,在全台人民誓死反抗日本侵略的爱国斗争高潮推动下,为抗日保台而建立的抗日救亡政权。”

关于台湾民主国。陈孔立《台湾历史纲要》(九州出版社1996年版)记:1895年农历四月二十一日,“以丘逢甲为首的地方绅士集议于台北筹防局,请唐景崧暂摄台湾政事,并以全台绅民名义致电总理衙门、南北洋通商大臣以及闽浙总督等,表示将不得不自主保台。电文如下:‘敬禀者:台湾属倭,万民不服。迭请唐抚院代奏台民下情,而事难挽回,如赤子之失父母,悲惨曷极!伏查台湾为朝廷弃地,百姓无依,唯有死守,据为岛国,遥戴皇灵,为南洋屏蔽。唯须有人统率,众议坚留唐抚台,仍理台事,并请刘镇永福镇守台南。一面恳请各国查照割地绅民不服公法,从公剖断,台湾应作何处置,再送唐抚入京、刘镇回任。台民此举,无非恋戴皇清,图固守以待转机。情急万紧,伏乞代为电奏。’”又记:1895年农历五月初二日,“台湾民主国正式成立。典礼极为隆重。士绅民众数千人齐集巡抚衙门,向唐景崧献国旗、国玺及总统印。国旗仿清朝青龙旗样式,为蓝地黄虎旗,龙在天,虎在地,以示尊卑;虎首内向,尾高首下,以示臣服于清。唐景崧‘朝服出,望阙九叩首,旋北面受任’,改年号为‘永清’”。应该看到,“自主保台”的动机,乃是推延台湾交割之期以待转机(如辽东半岛式的转机);推延台湾交割之期也是对日军入侵的一种抵制。《台湾历史纲要》对唐景崧、丘逢甲筹立的台湾民主国有精准的定性:“台湾民主国是在面临日本侵略者即将武装侵占台湾的危急形势下,在全台人民誓死反抗日本侵略的爱国斗争高潮推动下,为抗日保台而建立的抗日救亡政权。”

关于易顺鼎逆行入台。1894年甲午之役祸起,两江总督刘坤一奉旨镇守山海关,召易顺鼎入佐军幕。易顺鼎(1858—1920),字实甫,湖南汉寿人,二品顶戴按察使衔、丁忧河南候补道员也。国有大事,时因母丧尚在守孝的易顺鼎毅然墨绖从戎。当时,清廷的态度和战未明,他同刘坤一约定:“战则留,和则归。”1895年农历四月初四日、初八日,易顺鼎两次上书都察院,直言:“李鸿章敢于犯天下之不韪、欺朝廷以其方者,窥见皇上与诸臣畏倭之心,而后藉词保京,反自托为忠爱之忱,以巧遂其奸欺之计也”,并谓:“割地一事,尤为万不可行”,义正词严。《马关条约》得清廷批准,于四月十四日换约后,易顺鼎从京师还唐山大营,怆然曰:“今时局如此,不入山披发何时!”经刘坤一挽留,仍在营中效力。五月初五日,闻署理台湾巡抚唐景崧率台民而有自主保台之举,易顺鼎“请于岘帅(作者按:指刘坤一),谋以只身入虎口”,慷慨曰:“幸则为弦高之犒帅,不幸则如鲁连之蹈海,亦平生志也。”五月初七日,易顺鼎持刘坤一“委札”即委派文书,启程赴台北。五月十五日途经上海,得“基隆已失,署抚已逃”的消息(实际上,唐景崧的幕僚和朋友里,倡自主保台者多人俱已逃离台湾)。及至厦门,听说唐景崧已在南京,即致电署两江总督张之洞:“请责唐蔑归垂沙”电报稿用《荀子》《淮南子》“诸书并言唐篾死于垂沙。”的典故,“唐蔑乃楚将,垂沙乃楚地。余以唐蔑指唐署抚、以垂沙指台湾,意谓唐署抚去(作者按:指离开)台湾一步即死无处所,欲湘帅(作者按:亦即香帅,张之洞也)责以大义,使还台湾”。不料,厦门电报局将“唐蔑”误译为“唐潜”,而唐景崧已在南京则是误传。当时,“台北已为倭有,台南独与倭敌;倭不畏人往台北,惟畏人往台南。自三月初二日倭据澎湖以来,由厦门往台南者几绝迹焉”。易顺鼎不惧危险,不听劝阻,乃于二十九日到了台南府城。其时,易顺鼎“葛衫布履”,穿的是孝服,“城中兵民见行李一肩,岸然而至,惊为天外飞来”。易顺鼎移孝作忠,仗义逆行,为保我台湾也!在台南,以刘永福、易顺鼎为首,吴澎年作誓文及条约,同“台南文武百余人并集,歃血同盟”,签名钤印,誓保台南。闰五月初九日,易顺鼎从台南登舟,到大陆为台湾义军筹措饷械,辗转南京、武昌等地。七月二十七日(一说二十九日)再次入台,八月十日离台。

关于杨泗洪、吴彭年英勇捐躯。杨泗洪的英名鲜有人知,其战死事迹亦大抵模糊。所幸者,1981年1月,中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》总第44号刊有据该所和谢国桢分别收藏的两种抄本整理而成的吴德功《让台记》。《让台记》(整理本)是台湾乙未之役的战事实录、战争史著述。关于杨泗洪,《让台记》记:“八月二十日(西历十月八日),日军进扎大莆林,大清黑旗统将杨泗鸿力战死之,前安平知县忠满兵亦败退。日军由小路掩袭至大莆林,道路险恶,兼以泥土粘路,军士困难。我统将杨泗鸿统兵扎在观音亭,忠满亦列营互相犄角。午前五时,日军掩至,土人林姜母二营等由田沟两侧射击,截杀七八人。两军对垒,至午后五时,日军极其困难。战至夜间九时,日军疲劳。我统将杨泗鸿等燃炬照路力战,夺回日军阵地。杨泗鸿忽中铳阵亡。日军就野营露宿。忠满引退。刘黑旗以萧三发统杨军。”在这段记载里,杨泗鸿即杨泗洪,是留台参战的大清统将。乙未之役另一本战事实录《台海思恸录》记:“六月,新竹陷,彰化兵单饷细,绅民南来求救。永福檄饬李惟义率填海左营,副将廖其彩率屯兵五百人,黑旗营务处吴彭年、参将汤仁贵各率所部福字营百人,都司王德标率七星队一营,前往彰化接应。至地未及十日,彰化失守。复檄杨锡九、萧三发挑选精壮前往嘉义交界之北斗溪,相持月余,锡九竟以战死。倭陷嘉义,逼近曾文溪,分兵数路,进攻台南。”这里所记杨锡九即杨泗洪。台湾进士许南英《吊吴季篯参谋》吊唁的是乙未之役烈士吴彭年。诗之题注曰:“季篯名彭年,为刘渊帅(作者按:即刘永福)幕客,往来公牍,多其手制,高谈雄辩,动惊四筵,公余之暇,不废吟咏。乙未夏五月,台北请援,渊帅遍阅诸将无可恃者,季篯毅然请行。领兵数营,至彰化八卦山遇贼,诸军不战自溃,季篯独麾七星旗队与贼决战。孤军无援,困于山上。中炮而死,呜呼壮哉。”

关于台湾进士许南英全程参加乙未之役。许南英《窥园先生自订年谱》记:“四月,先生率团练至阿里关,冒瘴得病。闻台北已失,连夜赶回台南。刘永福出海口布防,命先生守台南。旧历九月初三日,日兵入台南,遍索先生。乡人匿之于城外田庄。初五日乡人以竹筏私送先生出安平港乘船内渡”;《窥园先生诗传》(许南英之子许地山撰)记:“乙未三月,中日合约签订。依约第二条,台湾及澎湖群岛都割归日本,台湾绅民反对无效”,“那时先生任筹防局统领,仍然屯兵番社附近各关隘”,“因为军饷被刘提走,先生便将私蓄现金尽数散给部下”,“台南被占领后,日人悬像遍索先生,乡人不得已乃于九月初五日送先生到安平港,渔人用竹筏载他上轮船”。

三、台湾光复的连续剧场景

如果拍摄成一部连续剧,《台湾光复》必定堪当“主题鲜明,题材丰富”八字套语的肯定。

我讲几个有画面感的场景故事。

1945年9月22日,国民政府军事委员会“快邮代电”致行政院称:“据本会政治部转据台湾义勇队李队长申巧电略称,敌在台策划阴谋:(甲)日台浪人组织暗杀团,准备阻止我赴台接收人员及作种种破坏工作。(乙)目前台湾全部交通已统制为军用。(丙)积极秘密破坏军事设施。(丁)教唆无知台民积极倡导台湾独立运动以作诱惑。已饬设法防制等语,除分电有关机关外,请参考处理为荷。”该“快邮代电”里的“台湾义勇队李队长”即台湾义勇队总队长李友邦;“申巧”用地支代月、韵目代日指9月18日;台湾义勇队副总队长张士德已先于9月3日到台湾,该“快邮代电”所记敌情应该是得自张士德的报告。鉴于此类敌情报告,1945年军事接收台湾的部队登舰伊始即进入战备状态、登陆伊始就进入战斗状态并“对敌监视、警戒”,登舰、登陆后一直保持高度警戒。譬如,1945年10月17日,“国军70军”在基隆港登陆,“先以一团兵力占领滩头阵地,掩护登陆”。此等警戒森严的场景,与他们在基隆港受到台湾人民热烈欢迎的场面同样值得记取。

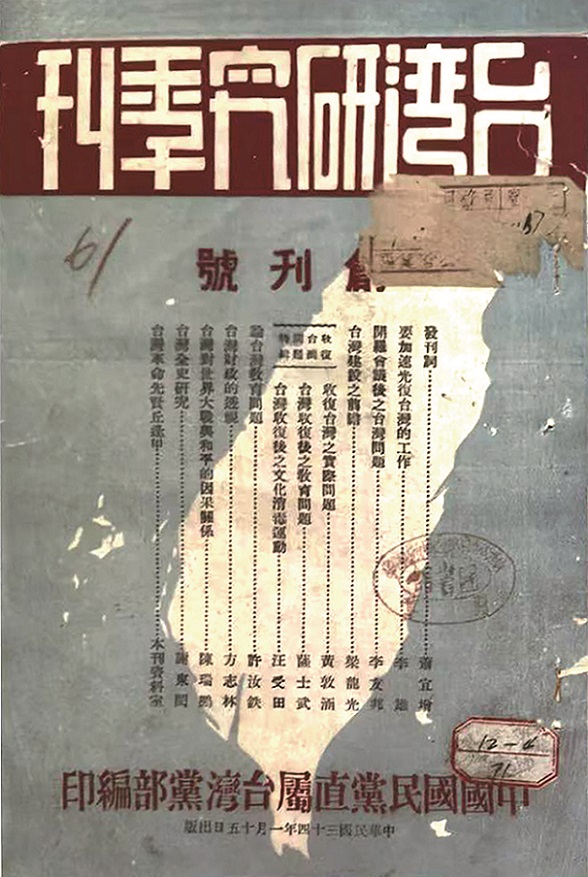

《台湾研究季刊》创刊号

《台湾研究季刊》创刊号(1945年1月15日出版)刊有汪受田(字艺农,台湾进士汪春源之长子)的《台湾收复后之文化消毒运动》,其文略谓:“台湾同胞,离开祖国怀抱,快要五十年了。在这五十年中,他们并没有一天忘怀祖国,表现在刚沦亡的三十年内,不断发生过轰轰烈烈的抗日革命运动,虽然在侵略者暴力压制之下,没有获得成功,但这种革命高潮,却深深地酝酿。一直到了祖国发生神圣抗战的今日,更具体的有计划的在准备行动。现在抗战胜利的路程,已经一天接近一天,同盟国在海上占绝对的优势,台湾该是接近收复的时期了,这不仅是祖国同胞的热望,而且是六百万台湾同胞迫切的愿望和要求。台湾不论在地理上、历史上,都是中华民族生存上不可割裂的部分,在距今一千年已经有我们先民开垦的足迹,它和福建仅隔一衣带水”;又谓:“凡事预则立,教育是建国的基础,特种教育的实施,尤为台湾收复后的一支清血剂,非有精密的计划,和浅近易行的方法不可。台湾同胞本来具有丰富的爱国心情,在历史上曾为扶明复国的最后堡垒,今后必为海上击败日本的前锋,虽然经过敌人五十年的毒化,但今日台湾同胞,依旧保留着中华民族的血素,他们热情爱国的胸怀,是永远不会磨灭的,主要的是在我们怎样去启迪他、扶助他”。《台湾新报》1945年10月18日所载《高山兄弟欢天喜地》也有涉及“中华民族”的内容,其文曰:“三民主义青年团中央直属台湾区团部视察员王万得,十七日自山界归来,访问本社。关于日本降收以后的山界情形,言明如左。我三星期以来,巡访新竹州下竹东、大湖及兰阳方面的山界。各地的高山兄弟,听到日本降伏之喜讯,也同我们兄弟一样,手舞足跳。他们极喜欢,切实要变中华民族,这样希望也要本省人后援始可达其目的。又关于‘高砂族’的名称也希望抹消,叫做山的兄弟可也。山的兄弟有日中(即近日)遣代表要欢迎陈长官之计划云。”该文作者王万得是台湾同胞,中共在台地下党员。此外,据老台胞的回忆,台湾光复前后《义勇军进行曲》在台湾传唱,歌词“中华民族到了最危险的时候”也在台湾传播而入于人心。

1945年10月25日,台湾光复。光复初期(1945—1948年)台湾的国语推行运动即日进入官方推动、民众参与的阶段。台湾省行政长官陈仪在“中国战区台湾省受降典礼”结束后,用国语在电台发表广播讲话。陈仪早年留学日本,娴于日语。当年台湾民众通晓日语者约占七成,而国语普及率却不足一成。陈仪用国语而不用日语广播讲话,是“公务人员应首先遵用国语”、官方“确定国语普及计划,限期逐步实行”的第一个姿态。1945年11月,陈仪为林忠编著的《国语广播教本》题写书名,是官方推动的又一个姿态。台湾民众自发学习国语的第一波热潮亦自台湾光复之日始。例如,李友邦夫人严秀峰《台北芦州李氏古厝沿革简介》记:“日寇统治台湾时期,我政府曾派设中华领事馆驻设台湾。领事为曾启明先生,浙江温州人。李氏李祖武、李新蔗与其私交甚笃,愿为其宣扬国语运动,每于清晨拂晓时分,密至该馆向曾领事学习国语,再秘密传授家人。至台湾光复当日,李氏族人率先创办国语补习班,免费教授国语,乡人闻风而至者众多,约二百余人,共设三班,由李祖武、李新蔗教授之,达年余之久,足见台湾同胞热爱祖国之爱国精神。”又如,王禹农编著的《标准国语讲义录》一书也在台湾光复当日由东方出版社出版。同年在台湾出版的同类著作还有陈茂云《国语会话读本》(台北国语普及会)等。

1946年2月,台湾省国语推行委员会正式成立。魏建功、何容、萧家霖、俞敏、许寿裳、汪怡、林良、齐铁恨、朱兆祥等语文学术专家从大陆各地来台,同台湾本地学者吴守礼、洪炎秋等一起推行国语。光复初期台湾的国语推行运动从此进入学者主导的阶段。《中国教育年鉴》(1948)对此阶段的台湾国语推行运动有精当的评述,略谓:“过去五十年间,日人在台施行其日本‘国语’教育,可谓得到惊人之成功,也可谓完全失败。日文日语几乎完全代替中国之汉文汉语,此即日人之成功;但光复以后台湾同胞立刻对日文日语表示厌弃,而急切要学习祖国语文,此即日人之失败。日人之成功,由于其方法周审而毒辣;而其失败则因为无法攻破台湾同胞之‘心防’。日本人仅能同化台湾同胞之口,而不能同化台湾同胞之心。光复以后,台湾一般同胞在语言上所感受之痛苦,正像一个受骗之儿童,被治成哑巴,忽然返家,见亲人,喜之欲狂,而干哭,有言而不能语”;又谓:“日人在台省推行其日本‘国语’教育,使台省原来通行之闽南语,停止在半世纪前之阶段,未能继续吸收新成分;因而在学术文化方面,台省通行之方言已经感到不敷应用。又因日本在教育上强制使用日文日语,一般人在日常生活上养成使用日语之习惯,说日语较说自己之母语更便。所以台省通行之方言即丧失其原有之方言地位,走上死亡之途。有人认为方言死亡,正是推行国语大好机会,惟经过观察验证,发现方言丧失效用,即予推行国语极大阻力。台省国语推行委员会副主任委员何容,曾撰文阐明此义,题为《恢复台湾话应有之方言地位》。经过一番争辩,社会人士始有觉悟”;“国语推行委员会主任委员魏建功,发表论文数节,题《台语音系还魂说》《从台湾话学习国语》《怎样从台湾话学习国语》,亦曾经过怀疑与争辩,而后取得社会之承认”。

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2025年第4期,作者为全国台湾研究会会长,教授、博士生导师)